Analyse de l'Anisotropie de Perméabilité dans un Sol Stratifié

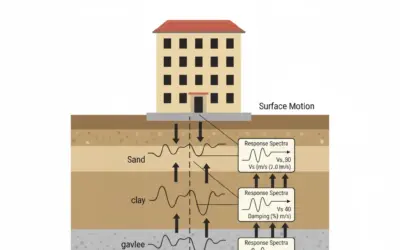

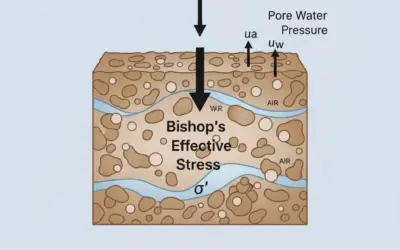

Contexte : L'étude géotechnique d'un site a révélé un sol stratifiéUn massif de sol composé de plusieurs couches superposées, chacune ayant des propriétés physiques et hydrauliques différentes..

En mécanique des sols, la plupart des dépôts naturels sont stratifiés. La sédimentation tend à orienter les particules plates (comme les argiles) horizontalement, créant une perméabilité généralement plus forte dans le plan horizontal que vertical. Cette anisotropieCaractéristique d'un matériau dont les propriétés (ici, la perméabilité) dépendent de la direction dans laquelle elles sont mesurées. hydraulique est un facteur crucial dans l'analyse des écoulements souterrains, la conception de systèmes de drainage ou l'évaluation de la stabilité des pentes. Cet exercice vise à quantifier ce phénomène en calculant des perméabilités équivalentes pour le massif de sol.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à modéliser un massif de sol complexe par un milieu continu équivalent, une compétence fondamentale pour tout ingénieur géotechnicien. Vous appliquerez les principes de la loi de Darcy à un système multi-couches.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer la perméabilité équivalente horizontale (\(k_{\text{h,eq}}\)) d'un sol stratifié.

- Calculer la perméabilité équivalente verticale (\(k_{\text{v,eq}}\)) d'un sol stratifié.

- Quantifier l'anisotropie du massif de sol (\(R_a = k_{\text{h,eq}} / k_{\text{v,eq}}\)).

- Appliquer la loi de Darcy pour calculer un débit d'écoulement.

Données de l'étude

Profil du Massif de Sol

Schéma du profil de sol stratifié

| Couche | Épaisseur (\(H\)) | Perméabilité Horizontale (\(k_{\text{h}}\)) | Perméabilité Verticale (\(k_{\text{v}}\)) |

|---|---|---|---|

| 1 - Sable | 3.0 m | \(5.0 \times 10^{-4}\) m/s | \(2.5 \times 10^{-4}\) m/s |

| 2 - Limon | 4.0 m | \(8.0 \times 10^{-7}\) m/s | \(2.0 \times 10^{-7}\) m/s |

| 3 - Argile | 2.0 m | \(4.0 \times 10^{-9}\) m/s | \(1.0 \times 10^{-9}\) m/s |

Questions à traiter

- Calculer la perméabilité équivalente horizontale (\(k_{\text{h,eq}}\)) du massif de sol.

- Calculer la perméabilité équivalente verticale (\(k_{\text{v,eq}}\)) du massif de sol.

- Déterminer le rapport d'anisotropie global (\(R_a = k_{\text{h,eq}} / k_{\text{v,eq}}\)) du massif.

- Pour un écoulement horizontal, si la perte de charge (\(\Delta h\)) est de 2 m sur une distance (\(L\)) de 100 m, quel est le débit total par mètre linéaire de largeur ?

- Commenter la signification physique des résultats obtenus.

Les bases sur la Perméabilité des Sols Stratifiés

Lorsqu'un sol est composé de couches aux perméabilités différentes, on ne peut pas utiliser une seule valeur de \(k\) pour l'ensemble du massif. On définit alors des perméabilités "équivalentes" qui représentent le comportement global du sol pour un écoulement horizontal ou vertical.

1. Perméabilité Équivalente Horizontale (\(k_{\text{h,eq}}\))

Pour un écoulement parallèle aux couches, le gradient hydraulique est le même dans chaque couche. Le débit total est la somme des débits de chaque couche. La perméabilité équivalente est une moyenne pondérée par l'épaisseur des couches.

\[ k_{\text{h,eq}} = \frac{1}{H} \sum_{i=1}^{n} (k_{\text{h}i} \cdot H_i) \quad \text{avec} \quad H = \sum_{i=1}^{n} H_i \]

2. Perméabilité Équivalente Verticale (\(k_{\text{v,eq}}\))

Pour un écoulement perpendiculaire aux couches, le débit est constant à travers chaque couche, mais la perte de charge se répartit. La perméabilité équivalente est la moyenne harmonique des perméabilités individuelles.

\[ k_{\text{v,eq}} = \frac{H}{\sum_{i=1}^{n} \frac{H_i}{k_{\text{v}i}}} \quad \text{avec} \quad H = \sum_{i=1}^{n} H_i \]

Correction : Analyse de l'Anisotropie de Perméabilité dans un Sol Stratifié

Question 1 : Calculer la perméabilité équivalente horizontale (\(k_{\text{h,eq}}\))

Principe (le concept physique)

Pour un écoulement qui se déplace horizontalement, parallèlement aux couches du sol, l'eau traverse toutes les couches en même temps, comme des voitures sur les différentes voies d'une autoroute. La "vitesse" globale de l'écoulement est une moyenne des vitesses de chaque voie, pondérée par la taille de chaque voie. C'est la couche la plus rapide (la plus perméable) qui contribuera le plus au débit total.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Dans un écoulement parallèle aux strates, la perte de charge entre deux points A et B est la même quelle que soit la couche empruntée. Par conséquent, le gradient hydraulique \(i = \Delta h / L\) est identique pour toutes les couches. Le débit total \(Q_{\text{total}}\) est la somme des débits dans chaque couche \(Q_i\). En appliquant la loi de Darcy à chaque couche (\(Q_i = k_{\text{h}i} \cdot i \cdot A_i\)) et au massif équivalent (\(Q_{\text{total}} = k_{\text{h,eq}} \cdot i \cdot A_{\text{total}}\)), on déduit la formule de la moyenne arithmétique pondérée.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que le sol est une autoroute. La couche de sable est une voie rapide à 3 voies, tandis que les couches de limon et d'argile sont des chemins de campagne lents. Le débit global de trafic sur l'autoroute sera principalement dicté par la capacité de la voie rapide. De même, \(k_{\text{h,eq}}\) sera toujours fortement influencé par la valeur de \(k\) la plus élevée.

Normes (la référence réglementaire)

Le calcul des perméabilités équivalentes est une pratique standard en ingénierie géotechnique, conforme aux approches de modélisation simplifiée préconisées par les normes de conception comme l'Eurocode 7. Il permet de transformer un problème hétérogène complexe en un problème homogène équivalent plus simple à résoudre pour les calculs de débits ou de rabattement de nappe.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de la perméabilité équivalente horizontale

Hypothèses (le cadre du calcul)

Pour ce calcul, nous posons les hypothèses suivantes :

- L'écoulement est laminaire et permanent (il ne varie pas dans le temps).

- La loi de Darcy est applicable.

- Chaque couche de sol est homogène et a une épaisseur constante.

- Les interfaces entre les couches sont horizontales et n'offrent pas de résistance particulière à l'écoulement.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Épaisseurs des couches | \(H_1, H_2, H_3\) | 3.0, 4.0, 2.0 | m |

| Perméabilités Horizontales | \(k_{\text{h}1}, k_{\text{h}2}, k_{\text{h}3}\) | \(5.0 \times 10^{-4}, 8.0 \times 10^{-7}, 4.0 \times 10^{-9}\) | m/s |

Astuces (Pour aller plus vite)

Repérez immédiatement la couche la plus perméable (ici, le sable avec \(k_{\text{h}1} \approx 10^{-4}\) m/s). Le résultat final de \(k_{\text{h,eq}}\) sera forcément du même ordre de grandeur mais légèrement inférieur. Les autres couches, des milliers de fois moins perméables, n'auront qu'un impact marginal sur le résultat. C'est une excellente façon de vérifier rapidement la cohérence de votre calcul.

Schéma (Avant les calculs)

Modélisation de l'écoulement horizontal

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de l'épaisseur totale \(H\)

Application de la formule de \(k_{\text{h,eq}}\)

Schéma (Après les calculs)

Profil des vitesses de Darcy pour un écoulement horizontal

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat \(1.67 \times 10^{-4} \text{ m/s}\) est bien du même ordre de grandeur que la perméabilité de la couche de sable (\(5.0 \times 10^{-4} \text{ m/s}\)). La valeur équivalente est environ un tiers de celle du sable, ce qui est logique puisque le sable ne représente qu'un tiers (3m sur 9m) de l'épaisseur totale. L'écoulement horizontal est donc presque entièrement contrôlé par cette couche très conductrice.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur classique est l'oubli de la pondération. Ne faites pas une simple moyenne des perméabilités. Il est impératif de multiplier chaque perméabilité par l'épaisseur de sa couche avant de sommer. Faites également très attention aux puissances de 10 lors du calcul.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Concept Clé : Écoulement horizontal = moyenne arithmétique pondérée par les épaisseurs.

- Formule Essentielle : \(k_{\text{h,eq}} = \frac{\sum k_{\text{h}i}H_i}{\sum H_i}\).

- Principe Physique : La couche la plus perméable dicte le comportement global.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Henry Darcy, l'ingénieur français qui a établi sa fameuse loi en 1856, ne travaillait pas sur des projets de génie civil mais sur l'alimentation en eau potable des fontaines de la ville de Dijon. Ses expériences visaient à comprendre et optimiser la filtration de l'eau à travers des colonnes de sable.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Recalculez \(k_{\text{h,eq}}\) si la couche de sable avait une perméabilité de \(8.0 \times 10^{-4} \text{ m/s}\). (La réponse devrait être autour de \(2.67 \times 10^{-4}\) m/s).

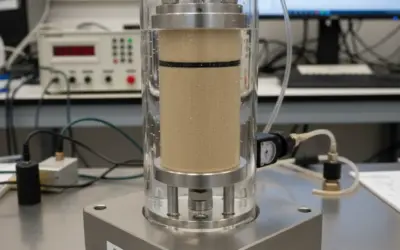

Question 2 : Calculer la perméabilité équivalente verticale (\(k_{\text{v,eq}}\))

Principe (le concept physique)

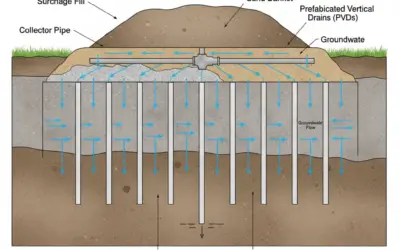

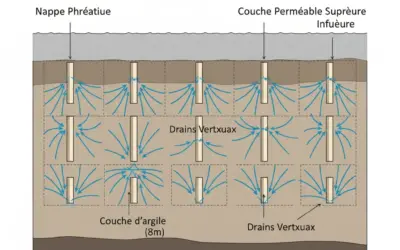

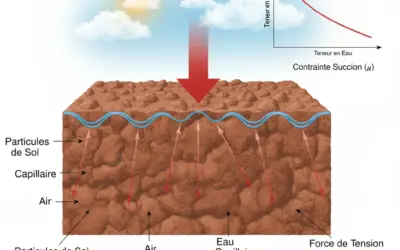

Pour un écoulement vertical, l'eau doit traverser les couches les unes après les autres, en série. Le débit est constant à travers tout le massif (l'eau ne peut pas s'accumuler entre les couches). Le maillon faible de cette chaîne est la couche la moins perméable, qui va imposer son rythme très lent à l'ensemble de l'écoulement. C'est l'effet "goulot d'étranglement".

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Dans un écoulement perpendiculaire aux strates, le principe de continuité de la masse impose que le débit par unité de surface, et donc la vitesse de Darcy \(v\), soit constant à travers chaque couche (\(v_1=v_2=...=v\)). En revanche, la perte de charge totale \(\Delta h_{\text{total}}\) est la somme des pertes de charge \(\Delta h_i\) dans chaque couche. En combinant \(v = k_i \cdot i_i = k_i \cdot \Delta h_i / H_i\) pour chaque couche, on peut isoler les \(\Delta h_i\) et les sommer pour déduire la formule de la moyenne harmonique.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à une file d'attente à plusieurs guichets successifs. Même si un guichet est très rapide, c'est le guichet le plus lent qui déterminera le temps total de passage. Ici, la couche d'argile est le guichetier extrêmement lent qui ralentit tout le monde. La valeur de \(k_{\text{v,eq}}\) sera donc très proche de la plus faible des perméabilités.

Normes (la référence réglementaire)

Le calcul de \(k_{\text{v,eq}}\) est fondamental pour les études de consolidation des sols (tassements) et pour l'évaluation des débits de fuite à travers des barrières d'étanchéité naturelles ou artificielles (digues, barrages en terre, fond de sites de stockage). Les méthodes de calcul sont standardisées dans la littérature géotechnique et les manuels de conception.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de la perméabilité équivalente verticale

Hypothèses (le cadre du calcul)

Les hypothèses sont les mêmes que pour la question 1, avec un accent sur le fait que l'écoulement est strictement vertical.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Épaisseurs | \(H_1, H_2, H_3\) | 3.0, 4.0, 2.0 | m |

| Perméabilités Verticales | \(k_{\text{v}1}, k_{\text{v}2}, k_{\text{v}3}\) | \(2.5 \times 10^{-4}, 2.0 \times 10^{-7}, 1.0 \times 10^{-9}\) | m/s |

Astuces (Pour aller plus vite)

Le terme \(\frac{H_i}{k_{\text{v}i}}\) sera colossal pour la couche la moins perméable. Dans notre cas, \(\frac{2.0}{1.0 \times 10^{-9}} = 2 \times 10^9\). Les termes des autres couches seront négligeables en comparaison. Le calcul sera donc dominé par cette valeur, ce qui confirme que \(k_{\text{v,eq}}\) sera très proche de \(k_{\text{v}3}\).

Schéma (Avant les calculs)

Modélisation de l'écoulement vertical

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul du dénominateur (somme des "résistances hydrauliques")

Calcul de \(k_{\text{v,eq}}\)

Schéma (Après les calculs)

Profil de la charge hydraulique (écoulement vertical)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat \(4.45 \times 10^{-9} \text{ m/s}\) est extrêmement faible et très proche de la perméabilité de la couche d'argile (\(1.0 \times 10^{-9} \text{ m/s}\)). Cela confirme de manière quantitative que la couche d'argile agit comme une barrière quasi-imperméable, contrôlant totalement la vitesse de tout écoulement vertical à travers le massif.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La formule de la moyenne harmonique est contre-intuitive. L'erreur la plus commune est de faire la moyenne des perméabilités, ou d'inverser au mauvais moment. Calculez chaque terme \(H_i/k_{\text{v}i}\) séparément, sommez-les, et seulement ensuite, divisez l'épaisseur totale \(H\) par ce résultat.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Concept Clé : Écoulement vertical = moyenne harmonique.

- Formule Essentielle : \(k_{\text{v,eq}} = \frac{\sum H_i}{\sum (H_i/k_{\text{v}i})}\).

- Principe Physique : La couche la moins perméable dicte le comportement global ("goulot d'étranglement").

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les argiles gonflantes, comme la bentonite, ont une perméabilité si faible qu'elles sont utilisées pour créer des barrières d'étanchéité dans les centres de stockage de déchets nucléaires. L'objectif est de garantir un confinement sur des milliers d'années, le temps de décroissance radioactive.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Que deviendrait \(k_{\text{v,eq}}\) si l'épaisseur de la couche d'argile était de 4.0 m au lieu de 2.0 m ? (La réponse devrait être encore plus faible, autour de \(2.7 \times 10^{-9}\) m/s).

Question 3 : Déterminer le rapport d'anisotropie global (\(R_a\))

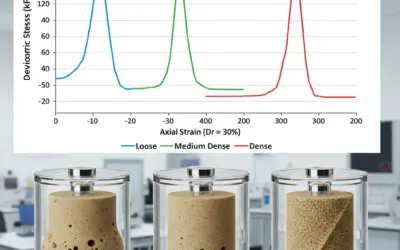

Principe (le concept physique)

Le rapport d'anisotropie est un simple nombre qui compare la perméabilité horizontale et verticale. Il quantifie à quel point le sol "préfère" laisser passer l'eau dans une direction plutôt qu'une autre. Un rapport de 1 signifie que le sol est isotrope (pas de direction préférentielle). Un rapport très élevé indique que l'eau s'écoulera presque exclusivement à l'horizontale.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'anisotropie dans les sols sédimentaires provient de la manière dont les particules se déposent. Les particules plates (argiles, micas) ont tendance à s'orienter horizontalement lors de la sédimentation. Après compaction, les chemins d'écoulement horizontaux sont moins tortueux et plus connectés que les chemins verticaux, ce qui entraîne \(k_{\text{h}} > k_{\text{v}}\). Ce phénomène est présent à l'échelle de la particule et est amplifié à l'échelle du massif par la stratification.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Considérez ce rapport comme la "signature hydraulique" du massif de sol. D'un seul coup d'œil, il vous informe sur le comportement directionnel dominant de l'eau. Pour un ingénieur, c'est une information capitale pour prédire la forme d'un panache de pollution ou l'efficacité d'un système de drainage.

Normes (la référence réglementaire)

La prise en compte de l'anisotropie est une exigence dans de nombreuses analyses géotechniques avancées (stabilité des pentes, calculs par éléments finis des écoulements). Ignorer une forte anisotropie peut conduire à des prédictions erronées sur la dissipation des pressions interstitielles et donc à une mauvaise évaluation de la sécurité.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule du rapport d'anisotropie

Hypothèses (le cadre du calcul)

Ce calcul suppose que les directions principales de perméabilité du massif équivalent coïncident avec les axes horizontal et vertical, ce qui est une hypothèse valide pour un sol avec des strates horizontales.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(k_{\text{h,eq}} \approx 1.67 \times 10^{-4} \text{ m/s}\)

- \(k_{\text{v,eq}} \approx 4.45 \times 10^{-9} \text{ m/s}\)

Astuces (Pour aller plus vite)

Un théorème mathématique montre que la moyenne arithmétique d'une série de nombres positifs est toujours supérieure ou égale à leur moyenne harmonique. Par conséquent, pour un sol stratifié, on aura toujours \(k_{\text{h,eq}} \ge k_{\text{v,eq}}\), et donc \(R_a \ge 1\). Si vous trouvez un rapport inférieur à 1, il y a une erreur dans vos calculs !

Schéma (Avant les calculs)

Ellipse de perméabilité

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul du rapport

Schéma (Après les calculs)

Réfraction des lignes de courant à une interface

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un rapport de plus de 37 000 est énorme. Il indique une anisotropie extrême. Cela signifie que l'eau s'écoulera plus de 37 000 fois plus facilement à l'horizontale qu'à la verticale. En pratique, le massif se comporte comme un ensemble de "tuyaux" horizontaux superposés, avec une très faible communication verticale entre eux.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

N'inversez pas le rapport ! La convention est de mettre la perméabilité la plus forte (généralement horizontale) au numérateur. Vérifiez aussi que vos deux perméabilités sont dans la même unité avant de faire la division pour obtenir un rapport sans dimension.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Concept Clé : Le rapport d'anisotropie \(R_a\) quantifie la direction préférentielle de l'écoulement.

- Calcul : \(R_a = k_{\text{h,eq}} / k_{\text{v,eq}}\).

- Interprétation : \(R_a >> 1\) signifie un écoulement horizontal fortement dominant.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Dans les roches fracturées, l'anisotropie peut être encore plus complexe et tridimensionnelle. Le flux d'eau est entièrement canalisé par le réseau de fractures, et les directions de perméabilité maximale ne sont pas forcément alignées avec les axes horizontaux ou verticaux, mais avec l'orientation des fractures dominantes.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la couche de limon était deux fois plus perméable verticalement (\(k_{\text{v}2} = 4.0 \times 10^{-7}\) m/s), quel serait l'impact sur le rapport d'anisotropie global ? (La réponse est : quasiment aucun, car c'est toujours l'argile qui contrôle \(k_{\text{v,eq}}\)).

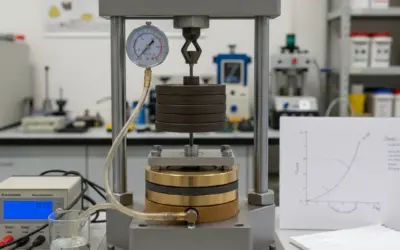

Question 4 : Calculer le débit total pour un écoulement horizontal

Principe (le concept physique)

On utilise la loi fondamentale de l'écoulement en milieu poreux : la loi de Darcy. Elle relie le débit d'eau (\(Q\)) à la perméabilité du milieu (\(k\)), à la section traversée par l'écoulement (\(A\)) et à la "force motrice" de l'écoulement, qui est le gradient hydraulique (\(i\)).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La loi de Darcy, \(Q = k \cdot i \cdot A\), est une loi phénoménologique. Le gradient hydraulique \(i = \Delta h / L\) représente la perte d'énergie de l'eau (charge hydraulique) par unité de distance. La section \(A\) est la surface totale (sol + pores) perpendiculaire à l'écoulement. Pour un débit par mètre linéaire de largeur, on considère une tranche de sol de 1m de large, donc \(A = H_{\text{total}} \times 1\text{m}\). Cette loi n'est valide que pour les écoulements laminaires (faible vitesse), ce qui est presque toujours le cas dans les sols, sauf dans les graviers très grossiers ou près d'un puits de pompage.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à l'analogie électrique : \(U = R \cdot I\). Ici, c'est \(\Delta h = R_{\text{hyd}} \cdot Q\). La perte de charge \(\Delta h\) est la "tension", le débit \(Q\) est le "courant", et la "résistance hydraulique" \(R_{\text{hyd}}\) est égale à \(L/(k \cdot A)\). Notre but est de trouver le "courant" \(Q\).

Normes (la référence réglementaire)

La loi de Darcy est la pierre angulaire de tous les calculs d'hydraulique souterraine en génie civil : dimensionnement de systèmes de drainage, calcul de débits de fuite sous un barrage, estimation des débits de pompage pour mettre à sec une excavation, etc. Son application est universelle.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule du débit par mètre linéaire

Hypothèses (le cadre du calcul)

En plus des hypothèses précédentes, on suppose que le gradient hydraulique est constant sur toute la distance \(L\) et que le sol est entièrement saturé en eau.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Perte de charge | \(\Delta h\) | 2.0 | m |

| Distance d'écoulement | \(L\) | 100 | m |

| Épaisseur totale | \(H\) | 9.0 | m |

| Perméabilité équivalente horiz. | \(k_{\text{h,eq}}\) | \(1.67 \times 10^{-4}\) | m/s |

Astuces (Pour aller plus vite)

Attention à la section d'écoulement. La question demande un débit "par mètre linéaire de largeur". Cela signifie que l'on considère une tranche de sol de 1 mètre de "profondeur" (dans la direction perpendiculaire au schéma). La surface d'écoulement \(A\) est donc simplement l'épaisseur totale \(H\) multipliée par 1 m.

Schéma (Avant les calculs)

Écoulement à travers le massif équivalent

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul du gradient hydraulique \(i\)

Calcul du débit par mètre linéaire \(q\)

Conversion du débit en litres par heure

Schéma (Après les calculs)

Visualisation du débit d'écoulement

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un débit de 108 litres par heure et par mètre de largeur est un débit significatif. Pour une excavation de 20 mètres de large, cela représenterait un pompage de plus de 2000 litres par heure (2 m³/h) uniquement à cause de l'écoulement souterrain. Ce calcul simple est donc essentiel pour dimensionner correctement un système de pompage de chantier (rabattement de nappe).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Assurez-vous que toutes vos unités sont dans le Système International avant de commencer : perméabilité en m/s, dimensions en m. Le résultat du débit sera alors en m³/s. N'oubliez pas de multiplier par la section d'écoulement totale (\(H\)), et non par l'épaisseur d'une seule couche.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Concept Clé : La loi de Darcy relie le débit, la perméabilité, le gradient et la section.

- Formule Essentielle : \(Q = k \cdot i \cdot A\).

- Application : Pour un massif stratifié, on utilise la perméabilité équivalente (\(k_{\text{h,eq}}\)) et l'épaisseur totale (\(H\)) correspondantes à la direction de l'écoulement.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pour des problèmes d'écoulement complexes (géométrie non régulière, conditions aux limites variées), les ingénieurs n'utilisent plus de formules analytiques mais des logiciels de calcul par éléments finis (comme Plaxis, GeoStudio). Ces logiciels résolvent numériquement l'équation de l'écoulement en tenant compte de la variation de perméabilité, de l'anisotropie, et même des conditions d'écoulement non saturé.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quel serait le débit en L/h si le gradient hydraulique était deux fois plus fort (\(i=0.04\)) ? (La relation étant linéaire, le débit devrait simplement doubler).

Question 5 : Commenter la signification physique des résultats

Réflexions

Les résultats de cet exercice illustrent un principe fondamental en hydrogéologie et en géotechnique :

- L'écoulement horizontal est régi par la "voie rapide" : La perméabilité équivalente horizontale (\(k_{\text{h,eq}}\)) est fortement influencée par la couche la plus perméable (le sable). L'eau s'écoulera préférentiellement et massivement à travers cette couche.

- L'écoulement vertical est régi par le "goulot d'étranglement" : La perméabilité équivalente verticale (\(k_{\text{v,eq}}\)) est, à l'inverse, dictée par la couche la moins perméable (l'argile). Cette couche agit comme une aquitard, ralentissant considérablement tout mouvement vertical de l'eau.

- Conséquences pratiques : Un polluant déversé en surface mettrait énormément de temps à atteindre le substratum par percolation verticale. En revanche, s'il atteint la couche de sable, il pourrait se propager très rapidement sur de grandes distances horizontales. La connaissance de l'anisotropie est donc essentielle pour les études d'impact environnemental, la gestion des ressources en eau et la conception d'ouvrages de génie civil.

Outil Interactif : Influence des couches

Utilisez les curseurs pour modifier la perméabilité de la couche de sable et l'épaisseur de la couche d'argile. Observez l'impact sur les perméabilités équivalentes et le rapport d'anisotropie.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Dans un sol stratifié, l'écoulement horizontal est principalement contrôlé par :

2. La perméabilité équivalente verticale (\(k_{\text{v,eq}}\)) est calculée en utilisant une moyenne :

3. Si on double l'épaisseur de la couche d'argile (la moins perméable), que se passera-t-il pour \(k_{\text{v,eq}}\) ?

4. Le débit d'eau à travers un sol est directement proportionnel au :

5. Un rapport d'anisotropie \(R_a > 1\) signifie que :

Glossaire

- Perméabilité (\(k\))

- Propriété d'un sol décrivant la facilité avec laquelle un fluide (généralement l'eau) peut le traverser sous l'effet d'un gradient de pression. Unité : m/s.

- Anisotropie

- Caractéristique d'un matériau dont les propriétés varient selon la direction de mesure. Pour un sol, la perméabilité est souvent anisotrope, avec \(k_{\text{h}} \neq k_{\text{v}}\).

- Sol Stratifié

- Massif de sol composé de couches superposées aux propriétés distinctes, résultant de processus de sédimentation.

- Gradient Hydraulique (\(i\))

- Nombre sans dimension représentant la perte de charge hydraulique par unité de longueur de l'écoulement. C'est le "moteur" de l'écoulement de l'eau dans les sols.

- Loi de Darcy

- Loi fondamentale qui stipule que la vitesse d'écoulement de l'eau dans un milieu poreux est proportionnelle au gradient hydraulique (\(v = k \cdot i\)).

D’autres exercices de mécanique des sols:

Cours et applications très intéressants simples et compréhensibles.