Analyse de Stabilité du Talus Rocheux

Contexte : La sécurité des excavations rocheuses.

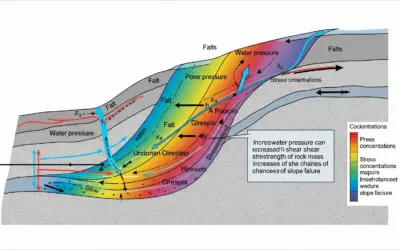

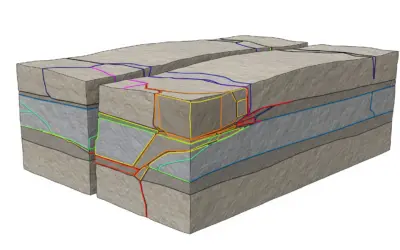

La création de routes, de carrières ou de fondations de bâtiments nécessite souvent de creuser dans des massifs rocheux, créant ainsi des talus. La stabilité de ces parois est une préoccupation majeure en génie civil. Un massif rocheux n'est pas un bloc monolithique ; il est parcouru par un réseau de fractures et de discontinuités (joints, failles, etc.). Ce sont ces "plans de faiblesse" qui contrôlent la manière dont le talus peut se rompre. Cet exercice vous initiera à l'analyse cinématique, une méthode visuelle puissante utilisant la projection stéréographiqueOutil graphique permettant de représenter en 2D l'orientation de plans (comme les fractures) et de lignes (comme les intersections de fractures) dans l'espace 3D. C'est l'outil de base de l'ingénieur géotechnicien. pour identifier les modes de rupture potentiels.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre la démarche du géotechnicien. À partir de données géologiques de terrain (l'orientation des familles de discontinuités), nous allons utiliser un outil graphique, le stéréonet, pour vérifier si les conditions géométriques nécessaires à une rupture sont réunies. C'est une première étape essentielle avant tout calcul de stabilité détaillé (calcul de facteur de sécurité).

Objectifs Pédagogiques

- Représenter des plans (talus, discontinuités) sur une projection stéréographique (canevas de Wulff).

- Définir et tracer le cône de frottementZone sur le stéréonet représentant toutes les orientations pour lesquelles le glissement est impossible car la résistance au frottement est supérieure à la force motrice (poids)..

- Réaliser une analyse cinématique pour identifier les risques de glissement planRupture où un bloc de roche glisse le long d'un seul plan de discontinuité..

- Réaliser une analyse cinématique pour identifier les risques de glissement en dièdreRupture où un bloc de roche en forme de coin (dièdre), délimité par deux plans de discontinuités, glisse le long de leur ligne d'intersection..

- Conclure sur les modes de rupture géométriquement possibles pour un talus donné.

Données de l'étude

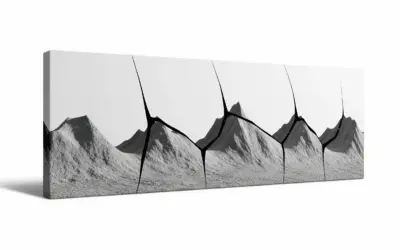

Schéma du talus et des familles de discontinuités

Vue 3D interactive du massif rocheux

| Paramètre | Symbole | Valeur (Pendage / Dir. Pendage) | Unité |

|---|---|---|---|

| Orientation du talus | - | 60 / 135 | \(\text{°}\) |

| Angle de frottement | \(\phi\) | 35 | \(\text{°}\) |

| Discontinuité 1 | J1 | 45 / 120 | \(\text{°}\) |

| Discontinuité 2 | J2 | 70 / 200 | \(\text{°}\) |

| Discontinuité 3 | J3 | 80 / 010 | \(\text{°}\) |

| Hauteur du talus | \(H\) | 20 | \(\text{m}\) |

| Poids volumique roche | \(\gamma_r\) | 25 | \(\text{kN/m}^3\) |

| Cohésion du joint J1 | \(c'\) | 15 | \(\text{kPa}\) |

Questions à traiter

- Sur un canevas de Wulff (hémisphère inférieur), représenter les grands cercles du talus et des 3 familles de discontinuités, ainsi que les pôles de ces discontinuités.

- Dessiner le cercle correspondant au cône de frottement.

- Analyser la possibilité de rupture par glissement plan pour chaque famille de discontinuités.

- Analyser la possibilité de rupture par glissement en dièdre pour chaque intersection de discontinuités.

- Calculer le facteur de sécurité (FS) pour le glissement plan sur J1, en supposant un talus sec de 20 m de haut.

Les bases de l'analyse cinématique

Avant de commencer, rappelons quelques principes de la projection stéréographique.

1. La Projection Stéréographique :

C'est une méthode pour voir en 2D la géométrie 3D des plans.

- Un plan (talus, fracture) est représenté par un arc de cercle appelé "grand cercle".

- La normale à ce plan (une ligne perpendiculaire) est représentée par un point unique appelé "pôle".

- Une ligne (comme l'intersection de deux plans) est représentée par un point.

2. Condition de Glissement Plan :

Un bloc peut glisser sur un plan de discontinuité si trois conditions géométriques sont réunies :

- Le plan de glissement doit avoir une direction de pendage similaire à celle du talus (à ±20° près).

- Le pendage du plan de glissement doit être inférieur au pendage du talus (pour que le plan "sorte" dans le talus, on dit qu'il "daylight").

- Le pendage du plan de glissement doit être supérieur à l'angle de frottement \(\phi\) (pour vaincre la résistance au frottement).

3. Condition de Glissement en Dièdre :

Un bloc en forme de coin peut glisser si deux conditions géométriques sont réunies :

- La ligne d'intersection des deux plans formant le dièdre doit avoir un pendage inférieur au pendage du talus.

- Le pendage de la ligne d'intersection doit être supérieur à l'angle de frottement \(\phi\).

Correction : Analyse de Stabilité du Talus Rocheux

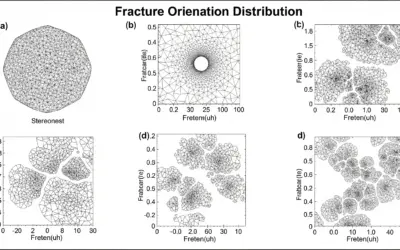

Question 1 : Représentation sur canevas stéréographique

Principe (le concept physique)

La première étape consiste à traduire les données numériques (pendage/direction) en une représentation graphique. Cela nous permettra d'analyser visuellement les relations angulaires entre le talus et les plans de faiblesse du massif rocheux. Chaque plan est tracé comme un grand cercle, et sa normale (le pôle) est le point clé pour les analyses de stabilité.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La projection stéréographique est une projection équi-angulaire, ce qui signifie qu'elle conserve les angles entre les plans. C'est pourquoi elle est si utile en géologie structurale. La projection utilisée ici est celle de l'hémisphère inférieur, la convention la plus courante en géotechnique.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Maîtriser le report sur stéréonet est une compétence fondamentale. C'est un peu comme apprendre ses gammes pour un musicien. Prenez le temps de bien comprendre la relation entre un plan, sa ligne de plus grande pente, sa direction et son pôle.

Normes (la référence réglementaire)

Les méthodes de report et d'analyse stéréographique sont standardisées et décrites dans les recommandations de la Société Internationale de Mécanique des Roches (ISRM - International Society for Rock Mechanics).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Il n'y a pas de formule de calcul à ce stade, il s'agit d'une construction purement graphique sur le canevas de Wulff ou de Schmidt.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les discontinuités sont parfaitement planes et que leur orientation moyenne, mesurée sur le terrain, est représentative de la réalité à l'échelle du talus.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Talus : 60/135

- J1 : 45/120

- J2 : 70/200

- J3 : 80/010

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour trouver le pôle d'un plan, on part de la direction de pendage sur le cercle primitif, on compte 90° le long du diamètre, et on trace le point. Pour tracer le grand cercle, on tourne le canevas pour amener la direction de pendage au Nord ou au Sud, puis on trace l'arc correspondant au pendage en partant du cercle primitif vers le centre.

Schéma (Avant les calculs)

Canevas de Wulff vierge

Calcul(s) (l'application numérique)

Le "calcul" ici est le report graphique de chaque élément sur le canevas, en suivant la méthode décrite dans la section "Astuces". On reporte le grand cercle et le pôle pour le talus et pour chacune des trois familles de discontinuités.

Schéma (Après les calculs)

Représentation Stéréographique des Plans et Pôles

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le diagramme est maintenant prêt pour l'analyse. On peut déjà observer visuellement l'orientation relative des différents éléments. Par exemple, on voit que le plan J1 a une orientation assez proche de celle du talus, ce qui pourrait être un signe de risque de glissement plan.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est de se tromper de 180° sur la direction du pôle, ou de confondre direction de pendage et direction du plan (azimut). Toujours bien vérifier que le pôle est à 90° du grand cercle correspondant sur le stéréonet.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le stéréonet transforme un problème 3D complexe en une analyse graphique 2D.

- Un plan = un grand cercle.

- La normale à un plan = un pôle.

- L'analyse de stabilité se fait principalement en étudiant la position des pôles.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Il existe deux types de canevas : Wulff (équi-angulaire, utilisé ici) et Schmidt (équivalent en surface). Le canevas de Schmidt est préféré pour l'analyse statistique de la densité des pôles, car il ne déforme pas les surfaces.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quel est approximativement le pendage du pôle de J2 ?

Question 2 : Tracer le cône de frottement

Principe (le concept physique)

La résistance au glissement sur une discontinuité est due au frottement, caractérisé par l'angle de frottement \(\phi\). Un glissement ne peut se produire que si la pente de la ligne de glissement est supérieure à cet angle \(\phi\). Sur le stéréonet, toutes les lignes dont la pente est inférieure ou égale à \(\phi\) sont situées à l'intérieur d'un cercle centré, appelé "cône de frottement". Tout pôle de discontinuité ou ligne d'intersection tombant dans cette zone représente une situation stable où le frottement est suffisant pour empêcher le mouvement.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le concept du cône de frottement est directement lié au critère de rupture de Mohr-Coulomb (\(\tau = c' + \sigma_{\text{n}} \tan\phi\)). Pour un bloc sur un plan incliné, le glissement se produit lorsque la composante du poids parallèle au plan dépasse la force de frottement. Cette condition est atteinte lorsque l'angle du plan dépasse \(\phi\) (en supposant une cohésion nulle).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Le cône de frottement est votre première "frontière" de sécurité. Tout ce qui est à l'intérieur est stable par nature. L'analyse cinématique ne s'intéresse qu'aux éléments qui se trouvent à l'extérieur de ce cône, car ce sont les seuls qui ont une chance de glisser.

Normes (la référence réglementaire)

La détermination de l'angle de frottement \(\phi\) se fait en laboratoire (essais de cisaillement direct) ou in-situ, selon des procédures normalisées (ASTM, ISRM).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Le rayon \(R\) du cercle de frottement sur le canevas de Wulff est donné par la formule :

Où \(R_0\) est le rayon du cercle primitif du canevas.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que l'angle de frottement est le même pour toutes les familles de discontinuités et qu'il est isotrope (ne dépend pas de la direction du glissement).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Angle de frottement, \(\phi = 35^\circ\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Sur la plupart des canevas, il n'est pas nécessaire d'utiliser la formule. On peut simplement compter \(\phi\) degrés depuis le centre le long d'un axe (par exemple Est-Ouest) et marquer le point. Le cercle passant par ce point est le cône de frottement.

Schéma (Avant les calculs)

Diagramme avec pôles prêts pour le tracé du cône

Calcul(s) (l'application numérique)

On trace un cercle centré sur le canevas et dont le rayon correspond à un pendage de 35°.

Schéma (Après les calculs)

Représentation avec le Cône de Frottement

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le cercle de frottement délimite la zone de stabilité. Pour qu'un glissement (plan ou dièdre) se produise, le pôle du plan ou le point de l'intersection doit se trouver EN DEHORS de ce cercle. On voit immédiatement que les pôles de J1, J2 et J3 sont tous situés à l'extérieur du cône, ce qui signifie que la condition de pente (\(\text{pendage} > \phi\)) est remplie pour les trois familles.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas confondre le cône de frottement avec le pendage. Le cône de frottement est une condition de résistance, alors que le pendage est une caractéristique géométrique. Les deux doivent être comparés, mais ils représentent des concepts physiques différents.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le cône de frottement représente la limite de la stabilité intrinsèque.

- La zone à l'intérieur du cercle est stable (\(\text{pendage} < \phi\)).

- La zone à l'extérieur est potentiellement instable (\(\text{pendage} > \phi\)).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La présence d'eau dans les fractures peut réduire considérablement l'angle de frottement effectif et donc rétrécir le cône de frottement, augmentant ainsi les risques d'instabilité. Le drainage est souvent la mesure de confortement la plus efficace pour un talus.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'angle de frottement était de 25°, le cône de frottement serait-il plus grand ou plus petit ?

Question 3 : Analyse du glissement plan

Principe (le concept physique)

On vérifie systématiquement les trois conditions cinématiques pour chaque famille de discontinuités. Si une seule des conditions n'est pas remplie, le glissement plan selon cette famille est impossible. L'analyse se fait en superposant sur le stéréonet les zones critiques définies par ces conditions.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La condition de "daylight" (\(\alpha_p < \alpha_f\)) est cruciale. Elle signifie simplement que le plan de faiblesse doit intersecter le parement du talus. Si le plan est plus pentu que le talus, il plonge dans le massif et ne peut pas servir de surface de glissement libre. C'est une condition purement géométrique.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

L'analyse du glissement plan est la plus simple et la plus courante. Pensez à une tranche de pain posée sur une planche inclinée. La tranche ne glissera que si la planche est assez inclinée (pendage > \(\phi\)) et si la direction de la pente est la bonne. C'est exactement ce que nous vérifions ici.

Normes (la référence réglementaire)

Les critères d'analyse cinématique pour le glissement plan sont décrits en détail dans des ouvrages de référence comme "Rock Slope Engineering" de Hoek et Bray, qui est une bible pour les ingénieurs géotechniciens.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Un pôle de discontinuité \(\pi_p\) indique un risque de glissement plan s'il tombe dans la zone critique définie par :

Où \(\psi_f, \alpha_f\) sont la direction et le pendage du talus, et \(\psi_p, \alpha_p\) sont la direction et le pendage du plan.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On admet une tolérance de ±20° sur la direction de pendage. Cette valeur est empirique et représente le fait que le glissement ne doit pas être parfaitement parallèle au pendage du talus pour se produire.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Talus : 60/135

- J1 : 45/120

- J2 : 70/200

- J3 : 80/010

- \(\phi = 35^\circ\)

Astuces(Pour aller plus vite)

La zone critique pour le pôle est une "lunule" (forme de croissant) délimitée à l'extérieur par le grand cercle du talus, à l'intérieur par le cône de frottement, et latéralement par les deux lignes à ±20° de la direction de pendage du talus.

Schéma (Avant les calculs)

Diagramme prêt pour l'analyse du glissement plan

Calcul(s) (l'application numérique)

On identifie graphiquement la zone critique sur le stéréonet et on vérifie si l'un des pôles (P1, P2, P3) tombe à l'intérieur.

Schéma (Après les calculs)

Analyse du Glissement Plan

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Seule la famille de discontinuités J1 présente un risque cinématique de glissement plan. Cela signifie que si un bloc est uniquement délimité par des fractures de la famille J1, il est susceptible de glisser. Les autres familles, bien que suffisamment pentées pour vaincre le frottement, ne sont pas orientées défavorablement par rapport au talus.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à ne pas analyser le grand cercle mais bien le pôle pour le glissement plan. C'est la position du pôle qui intègre toutes les conditions de manière synthétique.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le glissement plan requiert 3 conditions : direction, daylight, et frottement.

- Ces 3 conditions se traduisent par une zone critique unique pour le pôle.

- Si le pôle est dans la zone, le risque existe. S'il est en dehors, il n'y en a pas.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Dans les mines à ciel ouvert, les ingénieurs conçoivent des talus avec des pentes très raides pour minimiser la quantité de roche stérile à extraire. L'analyse de stabilité cinématique est donc réalisée de manière systématique et continue pour garantir la sécurité tout en optimisant l'exploitation.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'angle de frottement \(\phi\) était de 50°, y aurait-il encore un risque de glissement plan pour J1 ?

Question 4 : Analyse du glissement en dièdre

Principe (le concept physique)

Un dièdre est un bloc en forme de coin formé par l'intersection de deux plans de discontinuités. Ce bloc peut glisser le long de la ligne d'intersection si celle-ci est orientée vers l'extérieur du talus et si sa pente est suffisante pour vaincre le frottement. On identifie donc graphiquement les points d'intersection sur le stéréonet et on vérifie leur position par rapport au talus et au cône de frottement.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La ligne d'intersection de deux plans est une ligne unique dans l'espace 3D, représentée par un seul point sur le stéréonet. Le pendage de cette ligne est sa distance angulaire au cercle primitif, et sa direction de pendage est l'azimut de ce point. L'analyse du dièdre revient à analyser la stabilité d'une ligne, et non plus d'un plan.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Le glissement en dièdre est souvent plus dangereux que le glissement plan car il peut mobiliser des volumes de roche plus importants. C'est un mode de rupture très fréquent dans les massifs rocheux avec au moins deux familles de fractures bien définies.

Normes (la référence réglementaire)

Tout comme pour le glissement plan, les critères d'analyse du glissement en dièdre (ou "wedge failure") sont bien établis et décrits dans les manuels de référence de la mécanique des roches.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Un point d'intersection \(I\) indique un risque de glissement en dièdre s'il tombe dans la zone critique définie par :

Où \(\psi_I, \alpha_I\) sont la direction et le pendage de la ligne d'intersection.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les deux discontinuités formant le dièdre sont suffisamment persistantes pour délimiter un bloc cinématiquement libre de bouger.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Talus : 60/135

- Intersection J1-J2

- Intersection J1-J3

- Intersection J2-J3

- \(\phi = 35^\circ\)

Astuces(Pour aller plus vite)

La zone critique pour l'intersection est la zone en forme de croissant située entre le grand cercle du talus et le cône de frottement. Tout point d'intersection tombant dans cette zone représente un risque.

Schéma (Avant les calculs)

Diagramme avec intersections identifiées

Calcul(s) (l'application numérique)

On analyse la position de chaque point d'intersection (I) par rapport à la zone critique (zone hachurée) :

Schéma (Après les calculs)

Analyse du Glissement en Dièdre

Réflexions (l'interprétation du résultat)

En plus du glissement plan sur J1, nous avons identifié un second mode de rupture potentiel : la formation d'un dièdre par les familles J1 et J2, qui peut glisser le long de leur intersection. L'ingénieur devra donc porter une attention particulière à ces deux scénarios lors de la conception des renforcements (ancrages, drainage, etc.).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas oublier d'analyser toutes les intersections possibles (ici, 3 paires). Une intersection peut sembler non critique à première vue, mais une analyse rigoureuse est nécessaire pour toutes les écarter ou les confirmer.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le glissement en dièdre est contrôlé par la ligne d'intersection de deux plans.

- Cette ligne est représentée par un point sur le stéréonet.

- Le risque existe si ce point tombe dans la zone située entre le grand cercle du talus et le cône de frottement.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Il existe un troisième mode de rupture majeur : le basculement ("toppling"). Il se produit lorsque des couches de roche sont très redressées (pendage fort) et orientées parallèlement au talus. Les couches basculent alors comme une rangée de dominos.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le pendage du talus était de 40° au lieu de 60°, y aurait-il encore un risque de glissement en dièdre pour I(J1,J2) ? (Le pendage de I(J1,J2) est d'environ 42°).

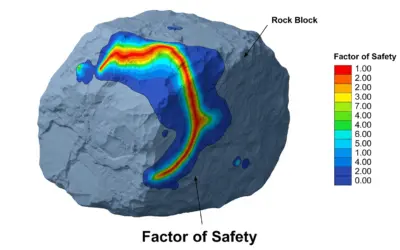

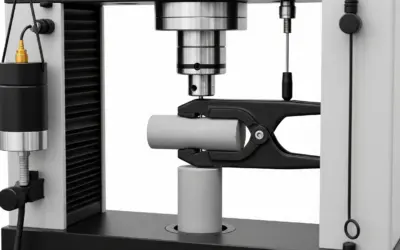

Question 5 : Calculer le Facteur de Sécurité (FS) pour le glissement plan sur J1

Principe (le concept physique)

L'analyse cinématique a montré qu'un glissement plan sur J1 est géométriquement possible. Maintenant, nous passons à une analyse quantitative pour déterminer si le talus est réellement stable. Le Facteur de Sécurité (FS) est le rapport entre les forces qui résistent au mouvement (frottement et cohésion) et les forces qui provoquent le mouvement (composante du poids). Si FS > 1, le talus est stable. Si FS < 1, il est instable.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Cette analyse est basée sur la méthode de l'équilibre limite. On isole un bloc potentiellement instable et on écrit l'équilibre des forces agissant sur lui. C'est une simplification (on ne regarde pas les déformations), mais elle est très utilisée en ingénierie pour sa robustesse et sa simplicité. La formule suppose un bloc de forme simple et un état de rupture imminent sur toute la surface de glissement.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est ici que la mécanique des roches devient quantitative. La cinématique nous dit "où regarder", et le calcul du FS nous dit "quel est le niveau de danger". Un FS de 1.3 est souvent considéré comme un minimum acceptable pour les talus permanents.

Normes (la référence réglementaire)

Les Eurocodes (notamment l'Eurocode 7 - Calcul géotechnique) fournissent des cadres pour les calculs de stabilité, y compris les valeurs des facteurs de sécurité partiels à appliquer sur les charges et les résistances des matériaux pour obtenir un dimensionnement robuste.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Pour un talus sec, le facteur de sécurité pour un glissement plan est :

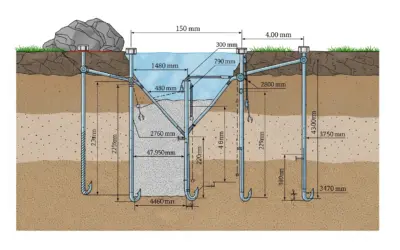

Avec le poids du bloc \(W\) et l'aire de la surface de glissement \(A\) (par mètre linéaire de talus) :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose un talus sec (pas de pression d'eau dans les joints), une rupture qui se propage jusqu'au sommet du talus, et on analyse une tranche de 1 mètre d'épaisseur.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Cohésion, \(c' = 15 \, \text{kPa} = 15 \, \text{kN/m}^2\)

- Poids volumique, \(\gamma_r = 25 \, \text{kN/m}^3\)

- Hauteur, \(H = 20 \, \text{m}\)

- Pendage du plan (J1), \(\alpha_p = 45^\circ\)

- Pendage du talus, \(\alpha_f = 60^\circ\)

- Angle de frottement, \(\phi = 35^\circ\)

Astuces(Pour aller plus vite)

La cohérence des unités est essentielle. Ici, tout est en kN et en mètres. La cohésion en kPa doit être convertie en kN/m² (1 kPa = 1 kN/m²). Le poids sera en kN/m (par mètre linéaire) et l'aire en m²/m.

Schéma (Avant les calculs)

Coupe du talus avec le bloc de glissement plan

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calcul du poids du bloc \(W\) :

2. Calcul de l'aire de glissement \(A\) :

3. Calcul du Facteur de Sécurité FS :

Schéma (Après les calculs)

Bilan des Forces et Résultat

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le facteur de sécurité est de 0.98, ce qui est inférieur à 1.0. Cela signifie que les forces motrices sont légèrement supérieures aux forces résistantes. Dans ces conditions, le talus est considéré comme instable et un glissement plan le long des discontinuités J1 est non seulement possible, mais probable.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Une erreur classique est de mal calculer la géométrie du bloc (poids W et aire A). Il faut bien s'assurer que les angles utilisés (\(\alpha_p\) et \(\alpha_f\)) sont les bons. Une autre erreur est d'oublier de convertir les unités, notamment la cohésion de kPa en kN/m².

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le FS compare la résistance à la sollicitation.

- FS > 1.0 \(\Rightarrow\) Stable.

- FS < 1.0 \(\Rightarrow\) Instable.

- Le calcul nécessite des paramètres géotechniques (cohésion, frottement) en plus de la géométrie.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pour augmenter le FS d'un talus, les ingénieurs peuvent utiliser plusieurs techniques : réduire la pente (\(\alpha_f\)), installer des drains pour évacuer l'eau, ou ajouter des renforcements comme des tirants d'ancrage qui ajoutent une force de résistance supplémentaire.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la cohésion du joint était de 30 kPa au lieu de 15 kPa, le talus deviendrait-il stable ? (FS > 1.0)

Outil Interactif : Analyse de Glissement Plan

Modifiez l'angle de frottement et l'orientation d'une discontinuité pour voir si les conditions d'un glissement plan sont réunies.

Paramètres d'Entrée

Vérification des Conditions

Le Saviez-Vous ?

La catastrophe du barrage de Vajont en Italie en 1963, qui a causé plus de 2000 morts, est un exemple tragique d'une rupture de talus rocheux. Un glissement de terrain colossal (260 millions de m³) s'est produit le long de plans de discontinuités défavorablement orientés, plongeant dans le lac de retenue et provoquant une vague gigantesque qui a dévasté la vallée en aval. Cet événement a profondément marqué la communauté des géotechniciens.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette analyse est-elle suffisante pour dire que le talus est instable ?

Non. L'analyse cinématique ne fait qu'identifier les modes de rupture possibles. Elle ne dit pas si la rupture va effectivement se produire. Pour cela, il faut faire une analyse de stabilité (par exemple, à l'équilibre limite) pour calculer un facteur de sécurité, qui compare les forces résistantes (frottement, cohésion) aux forces motrices (poids du bloc).

Et s'il n'y a aucun risque cinématique identifié ?

Si aucune cinématique de glissement plan ou en dièdre n'est possible, cela signifie que le talus est très stable vis-à-vis des ruptures contrôlées par les discontinuités existantes. La rupture ne pourrait alors se produire qu'à travers la roche intacte, ce qui nécessite des efforts beaucoup plus importants. Le talus est alors considéré comme stable, sauf conditions exceptionnelles (séisme, etc.).

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Sur un stéréonet, un plan de discontinuité est représenté par...

2. Pour qu'un glissement plan se produise, le pendage du plan de glissement doit être...

- Pendage (\(\alpha\))

- Angle d'inclinaison d'un plan par rapport à l'horizontale. C'est l'angle de la ligne de plus grande pente contenue dans ce plan.

- Direction de Pendage (\(\psi\))

- Direction géographique (azimut, mesuré depuis le Nord) de la ligne de plus grande pente. Elle est toujours perpendiculaire à la direction du plan.

- Cône de Frottement

- Zone circulaire sur le stéréonet qui représente l'ensemble des orientations pour lesquelles le glissement est empêché par la résistance au frottement. Un plan est stable si son pôle est à l'intérieur de ce cône.

D’autres exercices de mécanique des roches:

0 commentaires