Calcul de la Rugosité d’une Discontinuité (JRC)

Contexte : La rugosité des discontinuitésCaractéristique géométrique de la surface d'une fracture dans une roche, qui influence fortement sa résistance au cisaillement. en mécanique des roches.

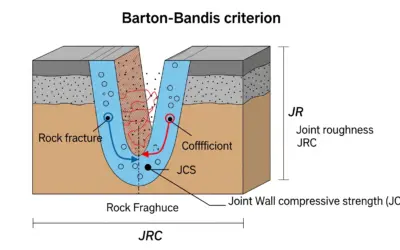

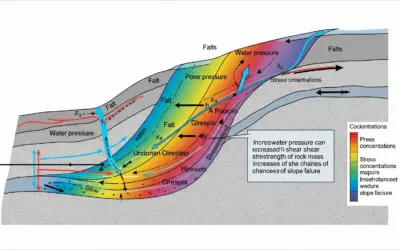

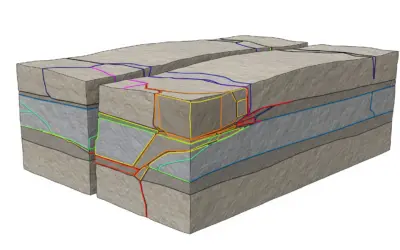

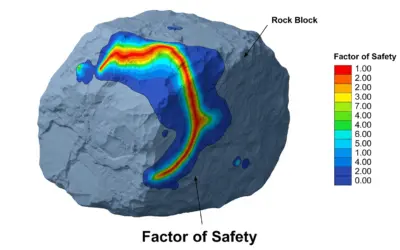

La résistance au cisaillement d'un massif rocheux est principalement contrôlée par les discontinuités (joints, failles, fractures) qui le parcourent. La rugosité de la surface de ces discontinuités est un paramètre crucial qui détermine comment les deux épontes de la fracture interagissent lors d'un glissement. Le Coefficient de Rugosité de Joint (JRC), développé par Barton, est un indice (allant de 0 pour une surface lisse à 20 pour une surface très rugueuse) permettant de quantifier cette rugosité. Cet exercice vous guidera dans le calcul du JRC à partir de données de profil numérique, une méthode courante en ingénierie géotechnique.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre comment une caractéristique visuelle et qualitative (la rugosité) peut être transformée en un paramètre numérique quantifiable, essentiel pour les calculs de stabilité des massifs rocheux (tunnels, pentes, fondations).

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la définition et l'importance du JRC en mécanique des roches.

- Apprendre à quantifier la rugosité à l'aide du paramètre statistique Z₂.

- Appliquer une formule empirique reconnue pour calculer le JRC à partir de données de profil.

Données de l'étude

Fiche Technique de l'Échantillon

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Type de roche | Granite |

| Origine | Massif du Mont-Blanc |

| Équipement de mesure | Profilomètre laser 3D |

Profil de la discontinuité mesurée

| Point (i) | Distance X (mm) | Amplitude Y (mm) |

|---|---|---|

| 1 | 0 | 0.0 |

| 2 | 1 | 0.5 |

| 3 | 2 | 0.2 |

| 4 | 3 | 0.8 |

| 5 | 4 | 0.4 |

| 6 | 5 | 1.1 |

| 7 | 6 | 0.7 |

| 8 | 7 | 0.5 |

| 9 | 8 | 0.9 |

| 10 | 9 | 0.6 |

| 11 | 10 | 0.8 |

Questions à traiter

- Calculer les différences de hauteur (\(Y_{i+1} - Y_i\)) pour chaque intervalle de 1 mm.

- Calculer la somme des carrés de ces différences.

- Déterminer la valeur du paramètre de rugosité statistique \(Z_2\).

- Calculer le JRC en utilisant la formule empirique de Tse et Cruden (1979).

- Qualifier la rugosité de la surface en fonction de la valeur de JRC obtenue.

Les bases sur le JRC

La méthode la plus simple pour estimer le JRC est une comparaison visuelle avec 10 profils types établis par Barton. Cependant, pour une approche plus objective et reproductible, des méthodes statistiques basées sur des relevés numériques sont préférées.

1. Le paramètre Z₂

Le paramètre Z₂ est la racine carrée de la moyenne des carrés (RMS) des pentes locales du profil. Il représente la pente moyenne de la surface. Pour un profil discrétisé avec \(N\) points et un pas d'échantillonnage constant \(\Delta x\), il se calcule comme suit :

\[ Z_2 = \frac{1}{\Delta x} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N-1} (Y_{i+1} - Y_i)^2}{N-1}} \]

Où \(Y_i\) est l'amplitude au point \(i\).

2. Formule de Tse et Cruden (1979)

Cette formule relie le paramètre statistique Z₂ au JRC. Elle est largement utilisée pour sa robustesse.

\[ \text{JRC} = 32.2 + 32.47 \log_{10}(Z_2) \]

Correction : Calcul de la Rugosité d’une Discontinuité (JRC)

Question 1 : Calculer les différences de hauteur (\(Y_{i+1} - Y_i\))

Principe (le concept physique)

Cette première étape consiste à décomposer le profil complexe en une série de petits segments. Pour chaque segment, nous mesurons la variation verticale, c'est-à-dire la pente locale (non normalisée). Cela nous renseigne sur l'amplitude et la fréquence des petites aspérités qui composent la rugosité globale.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

En analyse de signal, cette opération est équivalente à un calcul de différence finie du premier ordre. Elle sert à approximer la dérivée première du profil, \(dY/dX\), qui représente la pente instantanée. C'est la base de l'analyse de la topographie de surface.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La clé ici est d'être méthodique. Préparez un tableau et remplissez-le ligne par ligne. Portez une attention particulière aux signes : une valeur positive signifie une "montée", une valeur négative une "descente". Les deux sont importants pour caractériser la rugosité.

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de norme "officielle" pour cette étape de calcul simple, mais cette procédure est l'étape initiale implicite de toutes les méthodes de quantification de la rugosité basées sur des profils, telles que celles recommandées par l'ISRM (International Society for Rock Mechanics).

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule est une simple soustraction pour chaque intervalle \(i\) allant de 1 à N-1 :

Formule de la différence de hauteur

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous posons les hypothèses suivantes :

- Les mesures du profilomètre sont exactes et ne contiennent pas d'erreur de mesure significative.

- Le pas d'échantillonnage \(\Delta x\) est constant sur toute la longueur du profil.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

On utilise les données d'amplitude \(Y\) du profil, telles que fournies dans l'énoncé.

| Point (i) | Amplitude Y (mm) |

|---|---|

| 1 | 0.0 |

| 2 | 0.5 |

| 3 | 0.2 |

| 4 | 0.8 |

| 5 | 0.4 |

| 6 | 1.1 |

| 7 | 0.7 |

| 8 | 0.5 |

| 9 | 0.9 |

| 10 | 0.6 |

| 11 | 0.8 |

Astuces (Pour aller plus vite)

Si vous travaillez sur un logiciel de tableur (comme Excel ou Google Sheets), vous pouvez entrer la formule dans une cellule et l'étirer vers le bas pour calculer toutes les différences instantanément. C'est beaucoup plus rapide et moins sujet aux erreurs qu'un calcul manuel.

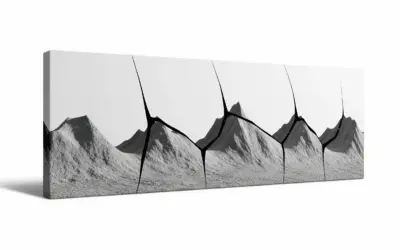

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma suivant illustre le profil de la discontinuité à partir duquel les calculs seront effectués. Chaque point représente une mesure d'amplitude \(Y_i\) à une distance \(X_i\).

Profil de la discontinuité mesurée

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule pour chaque intervalle. Les résultats, ainsi que leur carré (utile pour la question suivante), sont présentés ci-dessous.

| Intervalle (i → i+1) | Calcul de \(Y_{i+1} - Y_i\) (mm) | Résultat \(\Delta Y_i\) | \(\Delta Y_i^2\) (mm²) |

|---|---|---|---|

| 1 → 2 | 0.5 - 0.0 | 0.5 | 0.25 |

| 2 → 3 | 0.2 - 0.5 | -0.3 | 0.09 |

| 3 → 4 | 0.8 - 0.2 | 0.6 | 0.36 |

| 4 → 5 | 0.4 - 0.8 | -0.4 | 0.16 |

| 5 → 6 | 1.1 - 0.4 | 0.7 | 0.49 |

| 6 → 7 | 0.7 - 1.1 | -0.4 | 0.16 |

| 7 → 8 | 0.5 - 0.7 | -0.2 | 0.04 |

| 8 → 9 | 0.9 - 0.5 | 0.4 | 0.16 |

| 9 → 10 | 0.6 - 0.9 | -0.3 | 0.09 |

| 10 → 11 | 0.8 - 0.6 | 0.2 | 0.04 |

Schéma (Après les calculs)

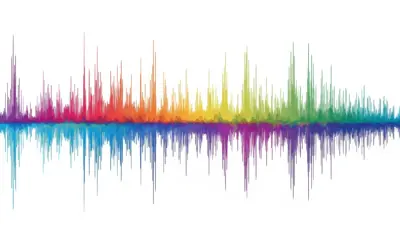

On peut visualiser ces résultats sous forme d'un diagramme en bâtons qui montre la "nervosité" du profil. Les barres hautes (positives ou négatives) indiquent des pentes raides, tandis que les barres basses indiquent des zones plus planes.

Diagramme des Pentes Locales (\(\Delta Y_i\))

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'alternance de valeurs positives et négatives confirme le caractère irrégulier et ondulé du profil. La valeur la plus élevée en valeur absolue (0.7 mm pour l'intervalle 5-6) correspond à l'aspérité la plus raide du profil.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La principale source d'erreur est une faute d'inattention dans la soustraction. Vérifiez toujours le sens : c'est le point "suivant" moins le point "actuel". Une erreur ici se répercutera sur tous les calculs suivants.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le calcul des différences de hauteur est la première étape pour quantifier numériquement un profil.

- Le signe (+ ou -) indique le sens de la pente locale.

- L'ensemble de ces valeurs représente la distribution des pentes sur la discontinuité.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les premières analyses de rugosité se faisaient avec des "peignes de profil". Les ingénieurs plaquaient un peigne avec des aiguilles mobiles contre la roche, puis dessinaient le contour ainsi capturé sur du papier pour l'analyser. Les profilomètres laser ont rendu ce processus infiniment plus précis et rapide.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension)

Si un 12ème point était mesuré à X=11 mm avec une amplitude Y=0.6 mm, quelle serait la différence de hauteur pour l'intervalle 11 → 12 ?

Question 2 : Calculer la somme des carrés des différences

Principe (le concept physique)

En élevant chaque différence de hauteur au carré, nous réalisons deux choses importantes : 1) Nous éliminons les signes négatifs, car la rugosité ne dépend pas du sens de la pente. 2) Nous donnons plus de "poids" aux grandes variations. Une pente raide (grande différence) contribuera beaucoup plus à la somme qu'une pente douce. La somme finale est un indicateur global de l'énergie de surface ou de la variabilité du profil.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Cette opération est au cœur de nombreux concepts statistiques, notamment le calcul de la variance ou de l'écart-type. La "somme des carrés des écarts" (Sum of Squared Errors) est une mesure fondamentale de la dispersion d'un ensemble de données par rapport à une moyenne ou, comme ici, de la variation d'un signal.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Cette étape est un pur calcul numérique. L'important est de ne pas faire d'erreur en recopiant les chiffres ou en utilisant votre calculatrice. Ce résultat est une valeur intermédiaire cruciale pour la suite de l'exercice.

Normes (la référence réglementaire)

Tout comme la question 1, cette étape fait partie de la procédure standard de calcul des paramètres de rugosité statistique (comme \(Z_2\)), largement documentée dans la littérature scientifique en mécanique des roches.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule est la sommation des valeurs calculées à la question précédente :

Formule de la somme des carrés

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous continuons avec les mêmes hypothèses qu'à la question 1.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous utilisons les valeurs des différences de hauteur \(\Delta Y_i\) calculées à la question 1 : {0.5, -0.3, 0.6, -0.4, 0.7, -0.4, -0.2, 0.4, -0.3, 0.2}.

Astuces (Pour aller plus vite)

Si vous utilisez un tableur, la fonction `SOMMEPROD` ou `SUMPRODUCT` peut calculer cette somme en une seule étape, en se multipliant la colonne des différences par elle-même.

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma suivant montre les valeurs de pentes locales (\(\Delta Y_i\)) que nous allons élever au carré puis sommer.

Diagramme des Pentes Locales (\(\Delta Y_i\))

Calcul(s) (l'application numérique)

On additionne toutes les valeurs de la colonne \((Y_{i+1} - Y_i)^2\) du tableau de la question 1.

Application de la sommation

Schéma (Après les calculs)

Le diagramme suivant montre la contribution de chaque intervalle à la somme totale. On voit que les pentes les plus raides (intervalles 3-4, 5-6) ont le plus grand impact sur la valeur finale.

Contribution de chaque intervalle à la somme des carrés

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La valeur de 1.84 mm² en elle-même est difficile à interpréter. C'est une mesure "brute" de la variabilité. Son utilité réside dans le fait qu'elle va nous permettre de calculer un indice normalisé (\(Z_2\)) à la prochaine étape.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus fréquente ici est d'oublier d'élever une valeur au carré ou de faire une erreur de frappe sur la calculatrice. Prenez le temps de sommer les nombres une deuxième fois pour vérifier votre résultat.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La somme des carrés est un indicateur de la variabilité totale du profil.

- Mettre au carré permet de traiter les pentes positives et négatives de la même manière.

- C'est une étape de calcul intermédiaire essentielle pour la suite.

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension)

Si la différence de hauteur pour l'intervalle 5-6 avait été de 0.8 mm au lieu de 0.7 mm, quelle aurait été la nouvelle somme des carrés ?

Question 3 : Déterminer la valeur du paramètre de rugosité \(Z_2\)

Principe (le concept physique)

Le paramètre \(Z_2\) normalise la somme brute calculée précédemment. En divisant par le nombre d'intervalles (N-1) et en prenant la racine carrée, on obtient une "pente moyenne quadratique" (RMS). En divisant par l'intervalle \(\Delta x\), on s'assure que le résultat est indépendant de l'échelle de mesure. \(Z_2\) est donc un indice pur de la rugosité de la surface, comparable d'un échantillon à l'autre.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le \(Z_2\) (Root Mean Square of the first derivative of the profile) est un paramètre statistique très courant en analyse de surface. Il est sensible aux variations d'amplitude à haute fréquence et caractérise bien les profils "pointus" et "irréguliers", ce qui est parfait pour décrire la rugosité d'une fracture rocheuse.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Faites attention à la structure de la formule. La division par N-1 se fait à l'intérieur de la racine carrée. Le N-1 correspond au nombre d'intervalles (10 dans notre cas), et non au nombre de points (11). C'est une erreur classique.

Normes (la référence réglementaire)

Le paramètre \(Z_2\) est défini et utilisé dans de nombreuses publications de l'ISRM et articles de recherche depuis les années 1970 comme une méthode quantitative standard pour évaluer la rugosité des discontinuités.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule complète du paramètre \(Z_2\) est :

Formule du paramètre Z₂

Hypothèses (le cadre du calcul)

Aucune nouvelle hypothèse n'est nécessaire. On se base sur les données et calculs précédents.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous utilisons les informations suivantes :

- Somme des carrés (de Q2) : \(\sum (Y_{i+1} - Y_i)^2 = 1.84\) mm²

- Nombre de points N = 11, donc nombre d'intervalles N-1 = 10

- Intervalle d'échantillonnage (de l'énoncé) : \(\Delta x = 1\) mm

Schéma (Avant les calculs)

Nous partons des contributions individuelles au carré, dont la somme est de 1.84 mm², pour calculer une valeur moyenne normalisée.

Contributions \((Y_{i+1} - Y_i)^2\) utilisées pour le calcul de Z₂

Calcul(s) (l'application numérique)

On insère les données dans la formule :

Calcul du paramètre Z₂

Schéma (Après les calculs)

Le résultat \(Z_2 \approx 0.429\) peut être positionné sur une échelle qualitative pour visualiser le degré de rugosité qu'il représente.

Positionnement de la valeur de Z₂

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une valeur de \(Z_2\) de 0.429 indique une pente moyenne quadratique assez élevée. A titre de comparaison, une surface parfaitement lisse aurait un \(Z_2\) de 0, et des surfaces modérément rugueuses ont souvent des \(Z_2\) entre 0.1 et 0.3. Notre valeur suggère donc une rugosité importante.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à ne pas oublier la racine carrée ! Une autre erreur fréquente est de mal utiliser le N-1 (nombre d'intervalles) au lieu de N (nombre de points). Enfin, n'oubliez pas de diviser par \(\Delta x\), même si ici il vaut 1.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- \(Z_2\) est un indice statistique normalisé qui quantifie la rugosité.

- Il représente la pente moyenne quadratique (RMS) du profil.

- Sa formule intègre la somme des carrés, le nombre d'intervalles et le pas d'échantillonnage.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Des études ont montré que la valeur de \(Z_2\) (et donc du JRC) peut dépendre de la direction dans laquelle le profil est mesuré sur la surface de la discontinuité, un phénomène appelé "anisotropie" de la rugosité.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension)

Si le pas d'échantillonnage \(\Delta x\) avait été de 0.5 mm (deux fois plus de points sur la même longueur), quelle aurait été la nouvelle valeur de \(Z_2\) (en gardant la même somme des carrés pour simplifier) ?

Question 4 : Calculer le JRC

Principe (le concept physique)

Cette étape finale convertit notre paramètre statistique abstrait \(Z_2\) en JRC, un indice d'ingénierie largement reconnu et utilisé dans les modèles de calcul de stabilité. La formule est empirique, c'est-à-dire qu'elle est issue de l'analyse de nombreux tests expérimentaux et non d'une dérivation théorique pure. Elle constitue un pont entre la mesure statistique et l'application pratique.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La formule de Tse et Cruden est une relation log-linéaire. Cela signifie que le JRC augmente linéairement avec le logarithme de \(Z_2\). Cette forme logarithmique est courante pour modéliser des phénomènes où la sensibilité à un paramètre diminue à mesure que ce paramètre augmente. En d'autres termes, passer d'un \(Z_2\) de 0.1 à 0.2 a plus d'impact sur le JRC que de passer de 0.8 à 0.9.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Assurez-vous d'utiliser le logarithme en base 10 (noté 'log' sur la plupart des calculatrices) et non le logarithme népérien ('ln'). Respectez l'ordre des opérations : calculez d'abord le logarithme, puis multipliez par 32.47, et enfin ajoutez 32.2.

Normes (la référence réglementaire)

La formule utilisée est tirée de la publication scientifique de Tse, R. et Cruden, D.M. (1979) "Estimating joint roughness coefficients". Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr., 16(5), 303-307. C'est une référence fondamentale dans le domaine.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule de corrélation est :

Formule du JRC (Tse & Cruden)

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la formule de Tse et Cruden, bien qu'établie sur un certain type de roches et de profils, est applicable à notre échantillon de granite.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous n'avons besoin que d'une seule donnée, calculée à la question précédente :

- Paramètre \(Z_2 \approx 0.429\)

Schéma (Avant les calculs)

La valeur de \(Z_2\) que nous venons de calculer sert d'entrée à la formule de corrélation pour obtenir le JRC.

Valeur d'entrée pour le calcul du JRC

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule :

Calcul du JRC

Schéma (Après les calculs)

Le résultat JRC \(\approx\) 20 correspond aux profils les plus rugueux de l'échelle de Barton. Le schéma ci-dessous montre des exemples de profils standards pour différentes gammes de JRC.

Comparaison avec les Profils Standards de Barton

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat est JRC \(\approx\) 20.3. L'échelle du JRC étant définie entre 0 et 20, on plafonne généralement les résultats calculés à 20. Cela indique que nous sommes à l'extrémité supérieure de l'échelle de rugosité, ce qui correspond à une surface extrêmement rugueuse. Cette forte rugosité aura un impact majeur et bénéfique sur la résistance au cisaillement de la discontinuité.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La principale erreur est d'utiliser le mauvais logarithme (ln au lieu de log). Une autre est de mal interpréter le résultat négatif du log(0.429) et de faire une erreur de signe dans le calcul final.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le JRC se calcule à partir de \(Z_2\) via une formule empirique log-linéaire.

- La formule de Tse et Cruden est la référence pour cette conversion.

- Le JRC est l'indice final utilisé par les ingénieurs dans les calculs de stabilité.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Nick Barton, l'inventeur du JRC, a aussi développé le critère de Barton-Bandis pour le cisaillement des joints rocheux, une formule qui utilise directement le JRC (ainsi que la résistance à la compression de la paroi du joint, JCS) pour prédire la résistance au cisaillement d'une discontinuité.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension)

Quelle serait la valeur du JRC pour une surface beaucoup plus lisse, avec un \(Z_2\) = 0.15 ?

Question 5 : Qualifier la rugosité de la surface

Principe

On compare la valeur numérique obtenue à l'échelle standard du JRC pour donner une description qualitative de la surface, ce qui permet de mieux visualiser le type de discontinuité étudié.

Réflexions

L'échelle du JRC varie de 0 (lisse, planaire) à 20 (très rugueux, ondulé). Une valeur de JRC de 20.3, qui sera plafonnée à 20, correspond à la valeur maximale de l'échelle.

Conclusion : La surface de la discontinuité est considérée comme très rugueuse et ondulée. Elle présente un potentiel de résistance au cisaillement très élevé en raison de l'imbrication importante de ses aspérités.

Outil Interactif : Simulateur de Profil de Rugosité

Utilisez les curseurs pour générer différents profils de discontinuité aléatoires et observez l'impact de l'amplitude moyenne et de la "nervosité" du profil sur la valeur du JRC.

Paramètres du Profil

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Que signifie JRC ?

2. Quelle est la plage de valeurs typique pour le JRC ?

3. Une valeur de JRC proche de 20 indique une surface...

4. Le paramètre statistique \(Z_2\) est une mesure de :

5. Qui a initialement proposé les 10 profils standards de comparaison pour le JRC ?

Glossaire

- JRC (Joint Roughness Coefficient)

- Coefficient de Rugosité de Joint. Un indice numérique (0-20) qui quantifie la rugosité de la surface d'une discontinuité rocheuse.

- Discontinuité

- Toute fracture, joint, faille ou plan de stratification dans un massif rocheux qui constitue une surface de faiblesse mécanique potentielle.

- \(Z_2\)

- Paramètre statistique représentant la racine de la moyenne des carrés (RMS) de la pente d'un profil, utilisé pour calculer le JRC.

- Profilomètre

- Instrument de mesure de haute précision utilisé pour relever la topographie d'une surface, comme celle d'une fracture de roche.

D’autres exercices de Mécanique des roches:

0 commentaires