Détermination du Stand-Up Time d'une Galerie avec l'Indice Q

Contexte : La Stabilité des Tunnels, un Enjeu Majeur en Géotechnique.

En mécanique des roches, l'évaluation de la stabilité d'une excavation souterraine est primordiale pour la sécurité et l'économie d'un projet. Le système QMéthode de classification des massifs rocheux développée par Barton, Lien et Lunde à l'Institut Géotechnique Norvégien (NGI) en 1974. Elle est basée sur l'analyse de milliers de cas de tunnels. est une méthode empirique mondialement reconnue pour caractériser la qualité d'un massif rocheux. En calculant un indice Q, les ingénieurs peuvent estimer le type de soutènement requis et, de manière cruciale, le "stand-up time"Durée pendant laquelle une portée non soutenue d'un tunnel peut rester stable avant que des chutes de blocs ou des instabilités majeures ne se produisent. C'est une donnée essentielle pour la planification des cycles d'excavation., c'est-à-dire combien de temps une galerie peut rester stable sans support. Cet exercice vous guidera dans la démarche de classification d'un massif rocheux et l'estimation de sa stabilité à court terme.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre la puissance des méthodes empiriques en ingénierie. À partir d'observations géologiques de terrain (relevés de discontinuités, qualité des carottes), nous allons quantifier la qualité d'un massif rocheux à l'aide d'une formule synthétique. Ce résultat nous permettra ensuite de prendre des décisions d'ingénierie concrètes : quelle est la portée maximale que l'on peut creuser et combien de temps a-t-on pour installer le soutènement avant que cela ne devienne dangereux ?

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et appliquer la formule de l'indice Q de Barton.

- Calculer la qualité du massif rocheux (Q)Indice numérique sans dimension, variant sur une échelle logarithmique, qui quantifie la qualité d'un massif rocheux pour le creusement de tunnels. à partir de six paramètres géologiques.

- Déterminer la dimension équivalente (De)Paramètre qui ajuste la portée (largeur) de l'excavation en fonction de son usage et du niveau de sécurité requis. Un tunnel autoroutier aura une De plus grande qu'une galerie de mine temporaire pour la même portée. d'une excavation.

- Utiliser un abaque (graphique) pour estimer le "stand-up time" en fonction de la portée et de l'indice Q.

- Sélectionner une classe de soutènement appropriée basée sur la classification du massif.

Données de l'étude

Schéma d'un front de taille de tunnel

| Paramètre | Symbole | Description | Valeur |

|---|---|---|---|

| Rock Quality Designation | \(\text{RQD}\) | Qualité des carottes | 90 (%) |

| Indice du nombre de familles de discontinuités | \(J_n\) | Deux familles de joints + joints aléatoires | 9 |

| Indice de rugosité des discontinuités | \(J_r\) | Lisses, ondulées | 1.5 |

| Indice d'altération des discontinuités | \(J_a\) | Fines particules de sable argileux | 4 |

| Facteur de réduction lié à l'eau | \(J_w\) | Afflux d'eau modéré | 0.66 |

| Facteur de réduction lié aux contraintes | \(\text{SRF}\) | Zone de faiblesse avec argile | 5 |

| Portée de l'excavation | \(\text{Span}\) | Largeur du tunnel | 12 (m) |

| Excavation Support Ratio | \(\text{ESR}\) | Usage : Tunnel routier permanent | 1.0 |

Questions à traiter

- Calculer la qualité du massif rocheux en déterminant l'indice Q.

- Déterminer la dimension équivalente \(D_e\) de la galerie.

- À l'aide de l'abaque de "stand-up time", estimer la durée pendant laquelle la galerie peut rester stable sans soutènement pour sa pleine portée de 12 m.

- En utilisant l'abaque de soutènement de Barton, déterminer la catégorie de soutènement recommandée pour cette galerie.

Les bases du Système Q

La formule de l'indice Q est un produit de trois rapports, chacun représentant une caractéristique physique du massif rocheux :

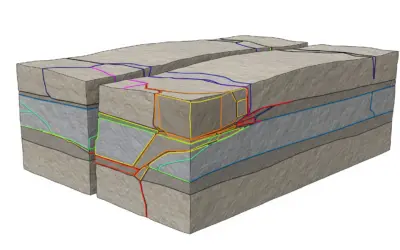

1. Taille des Blocs (RQD / Jn) :

Ce rapport estime la taille des blocs de roche formés par les fractures. Un RQD élevé (roche massive) et un Jn faible (peu de familles de joints) donnent des blocs plus gros et un massif plus stable.

2. Résistance au Cisaillement Inter-Blocs (Jr / Ja) :

Ce rapport évalue la capacité des joints à résister au glissement. Des joints rugueux (Jr élevé) et propres (Ja faible) offrent une meilleure "accroche" et donc une plus grande résistance.

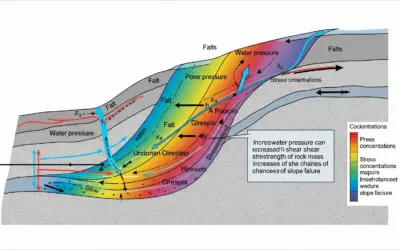

3. Facteurs Environnementaux Actifs (Jw / SRF) :

Ce rapport prend en compte les "forces agissantes". La pression de l'eau dans les joints (Jw) et les contraintes in-situ élevées ou les zones de faiblesse (SRF) sont des facteurs qui réduisent la stabilité globale du massif.

Correction : Détermination du Stand-Up Time d'une Galerie avec l'Indice Q

Question 1 : Calculer l'indice de qualité du massif rocheux (Q)

Principe (le concept physique)

L'indice Q est une valeur numérique qui synthétise la "compétence" d'un massif rocheux. Il combine six paramètres clés en trois rapports. Le premier rapport évalue la structure du massif (la taille des blocs), le deuxième sa résistance interne (le frottement le long des fractures), et le troisième les contraintes externes (eau et efforts tectoniques). La nature multiplicative de la formule signifie qu'un seul paramètre très défavorable peut faire chuter drastiquement la qualité globale du massif.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'échelle de Q est logarithmique, ce qui signifie qu'elle couvre une très large gamme de conditions rocheuses, de Q = 0.001 (roche exceptionnellement mauvaise, comparable à un sol) à Q = 1000 (roche exceptionnellement bonne, massive et intacte). Une différence d'un ordre de grandeur (par exemple, de Q=1 à Q=10) représente un changement très significatif dans le comportement du massif et les besoins en soutènement.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à la formule Q comme à une "note" de qualité pour la roche. Le terme (RQD/Jn) est la note pour la "structure" (gros blocs = bonne note). Le terme (Jr/Ja) est la note pour la "cohésion" (joints propres et rugueux = bonne note). Enfin, (Jw/SRF) est un "malus" pour les mauvaises conditions (eau, contraintes). Une bonne note globale nécessite d'être bon partout !

Normes (la référence réglementaire)

La classification des massifs rocheux via le système Q est une méthode recommandée par l'ISRM (International Society for Rock Mechanics). De nombreuses normes nationales et guides de conception pour les tunnels, comme ceux de la AFTES (Association Française des Tunnels et de l'Espace Souterrain), se réfèrent à cette classification pour la conception préliminaire des soutènements.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule de l'indice Q de Barton est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les six paramètres choisis sont représentatifs de la zone du massif rocheux où le tunnel sera creusé. On admet également que les valeurs des indices (Jn, Jr, Ja, etc.) ont été correctement déterminées sur la base des tables de classification de Barton.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(\text{RQD} = 90\)

- \(J_n = 9\)

- \(J_r = 1.5\)

- \(J_a = 4\)

- \(J_w = 0.66\)

- \(\text{SRF} = 5\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Avant de tout multiplier, regardez les rapports. Ici, RQD/Jn = 90/9 = 10. C'est un bon départ (roche massive). Jr/Ja = 1.5/4 < 1. C'est un point faible (joints lisses/altérés). Jw/SRF = 0.66/5 << 1. C'est le point le plus critique (eau et contraintes). On s'attend donc à un Q final bien inférieur à 10.

Schéma (Avant les calculs)

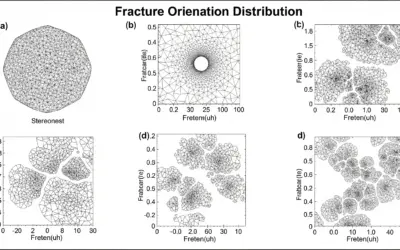

Les Trois Piliers de l'Indice Q

Calcul(s) (l'application numérique)

On calcule chaque rapport séparément avant de les multiplier.

Schéma (Après les calculs)

Classification de la Qualité du Massif

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une valeur de Q ≈ 0.5 classe le massif rocheux dans la catégorie "Très Mauvais" ("Very Poor Rock"). Bien que le RQD soit bon (90%), indiquant une roche de bonne qualité entre les fractures, la combinaison de joints altérés (\(J_a=4\)), de la présence d'eau (\(J_w=0.66\)) et d'une zone de faiblesse (\(\text{SRF}=5\)) dégrade fortement la qualité globale du massif. Cela suggère que des problèmes de stabilité sont à prévoir et qu'un soutènement conséquent sera nécessaire.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est d'inverser l'un des rapports, en particulier Jr/Ja. Souvenez-vous que les "bonnes" propriétés (RQD, Jr) sont au numérateur, et les "mauvaises" (Jn, Ja, SRF) au dénominateur. Le facteur Jw est un cas particulier, c'est un facteur réducteur (<1) qui est au numérateur. Une autre erreur est d'oublier que le RQD est utilisé en pourcentage (ex: 90) et non en décimal (0.9).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La formule Q combine 6 paramètres en 3 rapports.

- Chaque rapport représente une propriété physique : taille des blocs, frottement des joints, contraintes actives.

- L'échelle de Q est logarithmique ; un seul mauvais paramètre peut faire chuter la note globale.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pour les massifs rocheux de très haute qualité (Q > 400), comme certains granites massifs, il est parfois possible de creuser des tunnels et cavernes de grande portée sans aucun soutènement. C'est le cas de certaines centrales hydroélectriques souterraines en Norvège, où le système Q a été initialement développé.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la roche était sèche (\(J_w=1.0\)), quel serait le nouvel indice Q ?

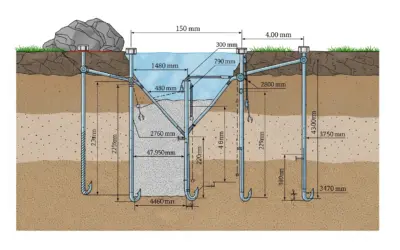

Question 2 : Déterminer la dimension équivalente (De)

Principe (le concept physique)

La dimension équivalente, \(D_e\), est un concept qui permet de normaliser la taille d'une excavation en fonction de son usage et du niveau de sécurité requis. Un tunnel autoroutier, où la sécurité des usagers est primordiale, sera traité comme s'il était "plus grand" qu'une galerie de mine temporaire de même dimension physique. Le facteur ESR (Excavation Support Ratio) permet de faire cet ajustement. Un ESR plus élevé correspond à un besoin de sécurité plus faible.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'ESR est un facteur empirique qui reflète le niveau de risque acceptable pour une structure. Il varie de 0.8 pour des structures critiques (centrales nucléaires souterraines) à plus de 3-5 pour des galeries de mine temporaires non accessibles au personnel. Il permet d'intégrer dans une approche géotechnique une notion de génie civil liée à la destination de l'ouvrage et à sa durée de vie.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à l'ESR comme à un "coefficient de prudence". Pour un ouvrage très important comme un tunnel routier, on est très prudent, donc on ne "réduit" pas la portée (ESR=1.0). Pour un petit tunnel d'accès à une mine qu'on n'utilisera que 6 mois, on peut accepter un peu plus de risque et le considérer comme "plus petit" qu'il ne l'est réellement (par ex. ESR=1.6), ce qui mènera à un soutènement plus léger.

Normes (la référence réglementaire)

Les valeurs de l'ESR sont recommandées par Barton, Grimstad et d'autres auteurs dans les publications de référence sur le système Q. Elles sont basées sur l'analyse de la performance de centaines d'ouvrages souterrains et sont aujourd'hui considérées comme un standard de la profession.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La dimension équivalente est calculée comme suit :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la valeur de l'ESR a été choisie de manière appropriée en fonction de l'usage de l'ouvrage et des normes de sécurité en vigueur pour ce type de projet.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(\text{Portée} = 12 \, \text{m}\)

- \(\text{ESR} = 1.0\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour la plupart des ouvrages de génie civil permanents (tunnels routiers, ferroviaires, métros, stations souterraines), la valeur de l'ESR est très souvent comprise entre 1.0 et 1.3. Il est rare d'utiliser des valeurs inférieures ou très supérieures dans ce contexte.

Schéma (Avant les calculs)

Concept de la Dimension Équivalente

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique directement la formule.

Schéma (Après les calculs)

Égalité pour un Ouvrage Permanent

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Dans ce cas, avec un ESR de 1.0, la dimension équivalente est égale à la portée réelle de la galerie. Cela signifie que nous allons utiliser la dimension géométrique de 12 m pour la suite des analyses de stabilité et de soutènement, ce qui est approprié pour un ouvrage permanent important.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Il ne faut pas oublier cette étape. Utiliser directement la portée réelle sans la corriger par l'ESR peut conduire à un surdimensionnement du soutènement pour des ouvrages temporaires (coût inutile) ou, plus grave, à un sous-dimensionnement pour des ouvrages critiques nécessitant une sécurité accrue.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La dimension équivalente De ajuste la portée réelle en fonction du niveau de sécurité.

- La formule est De = Portée / ESR.

- Un ESR faible (<1) est pour les ouvrages très critiques ; un ESR élevé (>1.6) est pour les ouvrages temporaires.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La plus grande caverne artificielle au monde est la salle olympique de Gjøvik en Norvège, construite pour les Jeux Olympiques de 1994. Sa portée est de 61 mètres. La conception de son soutènement a été entièrement basée sur le système Q, démontrant la puissance de cette méthode même pour des excavations de taille exceptionnelle.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

S'il s'agissait d'une galerie de mine temporaire (\(\text{ESR}=1.6\)), quelle serait la nouvelle \(D_e\) en m ?

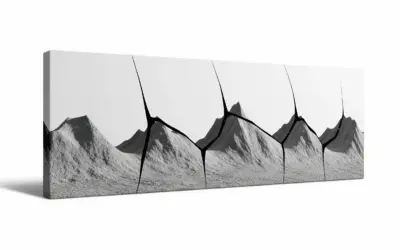

Question 3 : Estimer le "Stand-Up Time"

Principe (le concept physique)

Le "stand-up time" est une notion empirique fondamentale. Il n'existe pas de formule physique exacte pour le prédire, mais des décennies d'observations sur des centaines de tunnels ont permis d'établir une corrélation forte : pour une qualité de roche donnée (un certain Q), plus on creuse une grande portée sans support, moins longtemps elle restera stable. L'abaque de Barton et al. est une représentation graphique de cette expérience accumulée.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'abaque du stand-up time est tracé sur une échelle log-log. Cela signifie que les relations entre la portée, la qualité Q et le temps de stabilité ne sont pas linéaires. Une petite augmentation de la portée peut entraîner une diminution très importante du temps de stabilité, en particulier dans les massifs de mauvaise qualité. De même, une petite amélioration de Q (par exemple de 0.5 à 1) peut augmenter significativement le temps de tenue.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Cet abaque est l'un des outils les plus visuels et impactants en mécanique des roches. Il transforme un indice abstrait (Q) en une donnée concrète et vitale pour le chantier : "Combien de temps avons-nous avant que le toit ne devienne dangereux ?". C'est le lien direct entre la géologie et la sécurité opérationnelle.

Normes (la référence réglementaire)

L'abaque original a été publié par Barton, Lien et Lunde en 1974, puis mis à jour par Grimstad et Barton en 1993 et 2002 pour inclure de nouvelles données et affiner les catégories de soutènement. Il est considéré comme une référence mondiale et est reproduit dans de nombreux manuels et guides de conception de tunnels.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Il n'y a pas de formule directe, on utilise une lecture graphique sur l'abaque de stand-up time.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que l'abaque, basé principalement sur des cas de tunnels creusés à l'explosif, est applicable à notre méthode d'excavation. On suppose également que la portée non soutenue correspond à notre dimension d'excavation (12 m).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Indice de qualité, \(Q \approx 0.5\)

- Portée de l'excavation \( = 12 \, \text{m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Sur un abaque log-log, les zones sont souvent délimitées par des droites. Repérez la zone de votre indice Q (ici, entre 0.1 et 1). Suivez la ligne verticale de votre portée (12 m). L'intersection vous donnera rapidement l'ordre de grandeur du résultat (secondes, minutes, heures, jours...). Ici, pour une grande portée et un petit Q, on sait qu'on sera dans la zone des "heures" ou moins.

Schéma (Avant les calculs)

Abaque de Stand-Up Time (d'après Barton, Grimstad)

On cherche le point d'intersection entre la portée (axe X) et la courbe de qualité Q.

Calcul(s) (l'application graphique)

Pour résoudre cette question, on utilise l'abaque :

La lecture sur l'axe vertical nous donne une estimation du temps de stabilité. Pour \(Q=0.5\) et une portée de 12m, on se situe dans la zone de quelques heures.Schéma (Après les calculs)

Lecture sur l'Abaque

Le point (12m, Q=0.5) se trouve dans la région "quelques heures".

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'abaque indique un stand-up time de l'ordre de 2 à 5 heures. C'est une durée extrêmement courte. Concrètement, cela signifie que dès que la section de 12 m est excavée, l'équipe sur le front de taille a très peu de temps pour installer le soutènement primaire (comme une première couche de béton projeté et des boulons) avant que des chutes de blocs et une instabilité généralisée ne commencent à se manifester. La planification des cycles d'excavation et de soutènement doit être très rigoureuse.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne jamais considérer le stand-up time comme une garantie absolue. C'est une estimation statistique. Des conditions locales imprévues (un joint argileux non détecté, une venue d'eau soudaine) peuvent le réduire drastiquement. Il doit être utilisé comme un guide pour la planification, et non comme une certitude.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le stand-up time est estimé graphiquement, pas par une formule.

- Il dépend fortement de la qualité Q et de la portée non soutenue.

- Un Q faible et/ou une grande portée mènent à un stand-up time très court.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La notion de stand-up time a été formalisée pour la première fois par Karl von Terzaghi, le "père" de la mécanique des sols, mais c'est Lauffer en 1958 qui a proposé le premier abaque reliant la portée non soutenue et le temps de stabilité, ouvrant la voie aux classifications modernes comme le RMR et le système Q.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la galerie n'avait que 4m de large, quel serait l'ordre de grandeur du stand-up time ? (en jours)

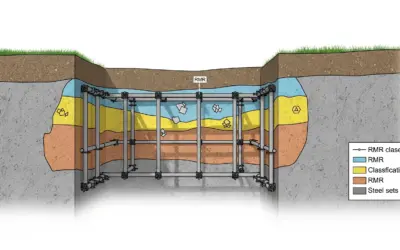

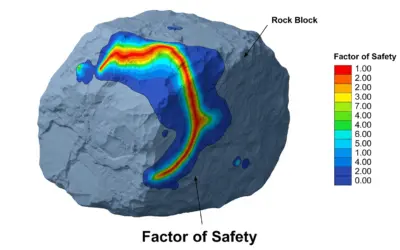

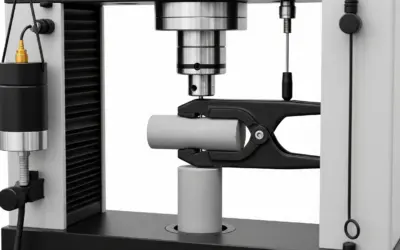

Question 4 : Déterminer la catégorie de soutènement

Principe (le concept physique)

L'aboutissement de la méthode Q est de fournir une recommandation de soutènement concrète. L'abaque de soutènement de Barton est un outil de conception qui relie directement la qualité du massif (Q) et la dimension de l'ouvrage (De) à 38 catégories de soutènement prédéfinies. Chaque catégorie correspond à une combinaison spécifique de boulons d'ancrage, de béton projeté et potentiellement de cintres métalliques.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'abaque de soutènement est divisé en zones. Chaque zone représente un équilibre entre la capacité du rocher à se "tenir" lui-même et la nécessité d'un support externe. Pour un rocher de très bonne qualité (Q élevé), on se trouve dans la zone "aucun soutènement". À mesure que Q diminue ou que De augmente, on traverse des zones nécessitant des soutènements de plus en plus lourds : boulonnage ponctuel, puis systématique, puis béton projeté, puis béton projeté renforcé, et enfin cintres métalliques pour les pires conditions.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Cet abaque est comme une "carte de navigation" pour l'ingénieur tunnelier. En plaçant son "navire" (le point représentant son projet) sur la carte, il sait immédiatement quel "type de temps" (soutènement) il va rencontrer. C'est un outil de décision rapide et puissant pour les phases de conception préliminaire.

Normes (la référence réglementaire)

L'abaque de soutènement Q-system est une norme de facto dans l'industrie. Sa version la plus récente (Grimstad & Barton, 2002) est la référence utilisée pour la plupart des grands projets de tunnels dans le monde. Il sert de base à la rédaction des spécifications techniques pour les travaux de soutènement.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Il n'y a pas de formule, on utilise une lecture graphique sur l'abaque de soutènement de Barton.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le soutènement sera installé à une distance raisonnable du front de taille, conformément aux bonnes pratiques. L'abaque suppose une installation "à l'avancement" du creusement.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Dimension équivalente, \(D_e = 12 \, \text{m}\)

- Indice de qualité, \(Q \approx 0.5\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Les deux axes de l'abaque sont logarithmiques. Il est crucial de bien se positionner. Q=0.5 se trouve entre 0.4 et 0.6. De=12 se trouve entre 10 et 15. Le positionnement précis du point est la clé pour ne pas se tromper de catégorie de soutènement, ce qui aurait des conséquences importantes sur le coût et la sécurité.

Schéma (Avant les calculs)

Abaque de Soutènement du Système Q (simplifié)

On place le point (De, Q) sur ce graphique pour trouver la zone de soutènement recommandée.

Calcul(s) (l'application graphique)

On reporte le point de coordonnées (\(D_e=12\), \(Q=0.5\)) sur l'abaque de soutènement. Ce point tombe dans une zone qui recommande un soutènement dense et robuste.

Schéma (Après les calculs)

Positionnement du Projet sur l'Abaque

Le point se situe dans une zone de soutènement lourd.

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le point (\(D_e=12\), \(Q=0.5\)) se situe dans une région de l'abaque qui correspond à un soutènement lourd. Typiquement, cela impliquerait :

- Boulonnage systématique : Des boulons d'ancrage (par exemple, de 4 à 6 m de long) espacés de 1 à 1.5 m.

- Béton projeté renforcé : Une couche épaisse (15 à 25 cm) de béton projeté, renforcé par des fibres ou un treillis soudé.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'abaque donne une recommandation pour un soutènement permanent. Il ne détaille pas les phases de mise en œuvre. Dans un rocher de si mauvaise qualité, il faudrait probablement creuser par sections plus petites (demi-sections) et installer un soutènement temporaire immédiat (béton projeté flash) avant de mettre en place le soutènement complet décrit ici.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'abaque de soutènement relie la qualité du rocher (Q) et la taille de l'ouvrage (De).

- Il permet de choisir une catégorie de soutènement adaptée.

- Un Q faible et/ou une grande De impliquent un soutènement plus lourd.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La "Nouvelle Méthode Autrichienne" (NATM) est une philosophie de creusement de tunnel qui consiste à observer le comportement du terrain après excavation (par des mesures de convergence) et à adapter le soutènement en temps réel. Elle se marie très bien avec le système Q : on utilise Q pour la conception initiale, puis on ajuste le soutènement en fonction des mesures réelles sur le chantier.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si le rocher était de "Bonne" qualité (\(Q=20\)), quel type de soutènement serait probablement suffisant ? (léger, moyen, lourd)

Outil Interactif : Stabilité d'une Galerie

Modifiez la qualité du rocher et la largeur du tunnel pour voir l'impact sur le temps de stabilité.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Le Saviez-Vous ?

Le système Q a été développé en analysant les données de plus de 200 cas de tunnels et de cavernes en Scandinavie. Son succès et sa robustesse viennent du fait qu'il est basé sur une immense base de données de cas réels, ce qui en fait l'un des outils de conception les plus fiables et les plus utilisés en ingénierie des roches dans le monde entier.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence entre le système Q et le système RMR (Rock Mass Rating) ?

Le RMR est une autre méthode de classification très populaire. Les deux systèmes utilisent des paramètres similaires (RQD, état des joints, eau) mais les combinent différemment. Le RMR est un système de notation additif, tandis que le Q est multiplicatif et logarithmique. Le système Q est souvent considéré comme plus sensible aux conditions défavorables et est particulièrement adapté pour la conception du soutènement par boulonnage et béton projeté.

Le "stand-up time" est-il une prédiction exacte ?

Non, c'est une estimation empirique qui donne un ordre de grandeur. La stabilité réelle dépend de nombreux facteurs locaux (orientation des joints, méthode d'excavation, vibrations). Le stand-up time est un guide critique pour la sécurité et la planification, mais il ne remplace pas une surveillance continue du comportement du tunnel pendant le creusement.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si des relevés plus précis montrent que les joints sont très altérés (\(J_a\) augmente fortement), l'indice Q va...

2. Pour un même massif rocheux (même Q), une galerie plus large aura un stand-up time...

- Indice Q

- Indice de qualité du massif rocheux (Rock Mass Quality) basé sur six paramètres géologiques. Il est utilisé pour estimer les besoins en soutènement et la stabilité des excavations souterraines.

- Stand-Up Time

- Durée de stabilité d'une excavation non soutenue. C'est le temps disponible entre l'excavation et l'installation nécessaire du soutènement pour éviter l'effondrement.

- RQD (Rock Quality Designation)

- Pourcentage de morceaux de carotte de plus de 10 cm de long dans une passe de forage. Il mesure le degré de fracturation de la roche in-situ.

D’autres exercices de mécanique des roches:

0 commentaires