Analyse de la Distribution des Orientations de Fractures

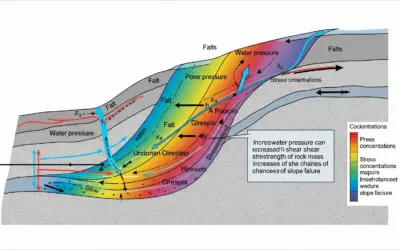

Contexte : La stabilité des massifs rocheux.

La stabilité des massifs rocheux est un enjeu majeur pour la sécurité des projets de génie civil (tunnels, barrages, talus) et d'exploitation minière. Cette stabilité est principalement contrôlée par la présence de discontinuités, telles que les fractures, les joints ou les failles. L'analyse de l'orientation de ces discontinuités est donc une étape cruciale. Cet exercice vous guidera dans l'utilisation de la projection stéréographiqueMéthode graphique permettant de représenter en 2D des orientations de plans et de lignes dans l'espace 3D. pour analyser un jeu de données de fractures relevées sur le terrain dans le cadre d'un projet de tunnel.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à passer de données brutes de terrain à une interprétation structurale utile pour l'ingénieur, en identifiant les familles de fractures qui pourraient potentiellement créer des instabilités.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et utiliser les notions de pendage et de direction de pendage.

- Savoir représenter l'orientation d'un plan par son pôle sur un canevas stéréographique.

- Identifier visuellement des familles de fractures à partir d'une projection des pôles.

- Estimer l'orientation moyenne de chaque famille de fractures.

- Discuter des implications géotechniques des familles de fractures identifiées.

Données de l'étude

Illustration des mesures d'orientation

| Fracture | Orientation (Pendage/Dir. Pendage) | Fracture | Orientation (Pendage/Dir. Pendage) |

|---|---|---|---|

| F1 | 42/115 | F11 | 48/125 |

| F2 | 78/255 | F12 | 81/262 |

| F3 | 45/122 | F13 | 40/118 |

| F4 | 38/110 | F14 | 75/258 |

| F5 | 85/260 | F15 | 43/128 |

| F6 | 49/130 | F16 | 88/265 |

| F7 | 72/265 | F17 | 35/125 |

| F8 | 80/250 | F18 | 77/268 |

| F9 | 39/132 | F19 | 82/254 |

| F10 | 46/119 | F20 | 41/112 |

Questions à traiter

- Calculer les coordonnées cartésiennes (X, Y) du pôle de la fracture F1 (42/115) pour une projection sur un canevas de rayon R=1.

- Représenter les pôles de toutes les fractures sur un canevas stéréographique (projection de Schmidt, hémisphère inférieur).

- Identifier visuellement les principales familles (ou sets) de fractures. Combien en voyez-vous ?

- Estimer l'orientation moyenne (pendage/direction de pendage) de chaque famille identifiée.

- Discuter brièvement des risques potentiels liés à ces familles de fractures pour un tunnel orienté Est-Ouest.

Les bases de l'analyse structurale

Pour analyser l'orientation des fractures, on utilise un outil appelé canevas stéréographique. Il permet de projeter en 2D des plans et des lignes qui sont en 3D.

1. Pôle d'un plan

Un plan (une fracture) est représenté par son pôle, qui est la projection de la ligne perpendiculaire (normale) à ce plan. Utiliser les pôles permet de transformer des grands cercles (représentation des plans) en simples points, ce qui facilite grandement la visualisation des concentrations d'orientations.

2. Projection du Pôle

Les coordonnées d'un pôle sur le canevas se calculent à partir du pendage (\(\beta\)) et de la direction de pendage (\(\alpha\)) de la fracture. Pour un canevas de rayon 1 (projection équi-aire de Schmidt) :

\[ r = \sqrt{2} \sin\left( \frac{\beta}{2} \right) \]

Les coordonnées cartésiennes sont ensuite :

\[ X = r \cdot \sin(\alpha) \]

\[ Y = r \cdot \cos(\alpha) \]

Correction : Analyse de la Distribution des Orientations de Fractures

Question 1 : Calcul des coordonnées du pôle pour la fracture F1 (42/115)

Principe

L'objectif est de transformer les mesures angulaires 3D (pendage, direction de pendage) en coordonnées cartésiennes 2D (X, Y) afin de pouvoir positionner le pôle de la fracture sur un diagramme plat, le stéréogramme.

Mini-Cours

La projection de Schmidt, dite "équi-aire", est privilégiée en géologie structurale car elle conserve les rapports de surface. Cela signifie qu'une concentration de 10% des pôles sur le diagramme correspond bien à 10% de la surface de la sphère de référence, ce qui rend les analyses de densité fiables.

Remarque Pédagogique

Avant de calculer, essayez de visualiser : une direction de 115° se situe dans le quadrant Sud-Est sur une boussole. Le pôle, représentant la normale, se trouvera donc dans le même quadrant sur le stéréogramme. Cela vous donne un moyen rapide de vérifier la cohérence de vos résultats.

Normes

L'utilisation de la projection stéréographique (et plus spécifiquement la projection sur l'hémisphère inférieur) est une méthode standard recommandée par la Société Internationale de Mécanique des Roches (ISRM) pour la représentation et l'analyse des données structurales.

Formule(s)

Nous utilisons les formules de projection stéréographique du pôle (Schmidt, hémisphère inférieur) pour un canevas de rayon R=1.

Formule de la distance radiale (r)

Formule de la coordonnée X

Formule de la coordonnée Y

Hypothèses

Le calcul suppose une projection sur l'hémisphère inférieur, ce qui est la convention standard en génie civil et minier. On considère le plan de la fracture comme parfaitement plan à l'échelle de la mesure.

Donnée(s)

Les données pour la fracture F1 sont :

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Pendage | \(\beta\) | 42 | \(\text{degrés}\) |

| \(\text{Direction de Pendage}\) | \(\alpha\) | 115 | \(\text{degrés}\) |

Astuces

Assurez-vous que votre calculatrice est bien en mode 'degrés' et non 'radians'. De plus, pour la coordonnée Y, la formule utilise `cos(alpha)`. Sur le canevas, l'axe Y est traditionnellement orienté vers le Nord (0°), d'où l'utilisation du cosinus pour la projection sur cet axe.

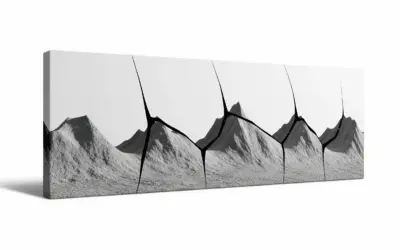

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre les angles que nous allons utiliser dans les formules : le pendage \(\beta\) et la direction de pendage \(\alpha\).

Angles définissant l'orientation d'un plan

Calcul(s)

Étape 1 : Calcul de la distance radiale 'r'

Étape 2 : Calcul de la coordonnée X

Étape 3 : Calcul de la coordonnée Y

Schéma (Après les calculs)

Le pôle calculé est positionné sur le canevas. Il se trouve bien dans le quadrant Sud-Est, comme anticipé.

Position du Pôle F1

Réflexions

Un résultat de (X=0.46, Y=-0.21) signifie que, depuis le centre du canevas, il faut se déplacer de 0.46 unité vers l'Est (positif) et de 0.21 unité vers le Sud (négatif sur l'axe N-S). La distance au centre (r=0.51) indique un pendage modéré.

Points de vigilance

Attention aux signes des coordonnées. Une erreur de signe placera le pôle dans le mauvais quadrant, menant à une interprétation erronée. Pour \(\alpha=115^\circ\), sin(\(\alpha\)) est positif (X>0) et cos(\(\alpha\)) est négatif (Y<0), ce qui est correct.

Points à retenir

La maîtrise de ces formules de projection est fondamentale. Retenez que le pendage (\(\beta\)) contrôle la distance au centre, et la direction de pendage (\(\alpha\)) contrôle la position angulaire sur le canevas.

Le saviez-vous ?

La projection stéréographique a été développée initialement pour la cartographie céleste et la cristallographie bien avant son adoption en géologie structurale. Le canevas de Schmidt porte le nom du géologue Walter Schmidt qui l'a popularisé en 1925.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

En utilisant les mêmes formules, quelles seraient les coordonnées X et Y du pôle de la fracture F2 (78/255) ?

Question 2 : Représentation des pôles de toutes les fractures

Principe

L'idée est de généraliser le calcul de la question 1 à l'ensemble des 20 mesures pour créer une "carte" complète des orientations, appelée stéréogramme. Cette visualisation globale est la première étape pour identifier des motifs ou des tendances.

Mini-Cours

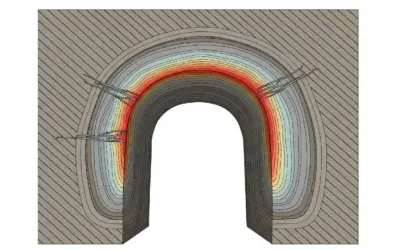

Le nuage de points obtenu est souvent analysé en termes de densité. On peut superposer une grille sur le diagramme et compter le nombre de points par cellule. Les zones à forte densité, souvent visualisées par des contours de couleur (comme sur une carte météo), mettent en évidence les familles de fractures dominantes.

Remarque Pédagogique

Face à des calculs répétitifs, l'automatisation est votre meilleure alliée. Utilisez un tableur (Excel, Google Sheets) pour appliquer les formules à toute votre liste de données. Cela minimise les erreurs de calcul et vous fait gagner un temps précieux. Faites toujours le premier calcul à la main pour vérifier que votre formule de tableur est correcte.

Normes

Bien qu'il n'y ait pas de norme sur le nombre de points à tracer, la pratique en ingénierie veut que l'on collecte suffisamment de données pour que l'échantillon soit statistiquement représentatif du massif rocheux étudié. 20 mesures, comme ici, est un minimum pour une analyse préliminaire.

Formule(s)

Pour chaque fracture, nous utilisons les mêmes formules de projection stéréographique (Schmidt, hémisphère inférieur) que pour la question 1.

Formule de la distance radiale (r)

Formule de la coordonnée X

Formule de la coordonnée Y

Hypothèses

On fait l'hypothèse que l'échantillonnage n'est pas biaisé. Par exemple, si les mesures ont été prises uniquement sur un affleurement vertical, on pourrait manquer des fractures horizontales (biais d'échantillonnage).

Donnée(s)

L'ensemble des 20 mesures d'orientation constitue les données d'entrée pour cette question.

| Fracture | Orientation (Pendage/Dir. Pendage) | Fracture | Orientation (Pendage/Dir. Pendage) |

|---|---|---|---|

| F1 | 42/115 | F11 | 48/125 |

| F2 | 78/255 | F12 | 81/262 |

| F3 | 45/122 | F13 | 40/118 |

| F4 | 38/110 | F14 | 75/258 |

| F5 | 85/260 | F15 | 43/128 |

| F6 | 49/130 | F16 | 88/265 |

| F7 | 72/265 | F17 | 35/125 |

| F8 | 80/250 | F18 | 77/268 |

| F9 | 39/132 | F19 | 82/254 |

| F10 | 46/119 | F20 | 41/112 |

Astuces

Pour une représentation manuelle, il est utile d'utiliser un "abaque de Schmidt" qui permet de positionner les points directement avec un calque rotatif, sans passer par le calcul des coordonnées cartésiennes. C'est la méthode traditionnelle avant l'ère de l'informatique.

Schéma (Avant les calculs)

Le point de départ est un canevas stéréographique vierge, prêt à recevoir les projections des pôles.

Canevas Stéréographique Vierge

Calcul(s)

Le processus de calcul des coordonnées (X,Y) est appliqué à chacune des 20 fractures. Voici le détail pour chaque mesure.

Calcul pour F1 (42/115)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F2 (78/255)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F3 (45/122)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F4 (38/110)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F5 (85/260)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F6 (49/130)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F7 (72/265)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F8 (80/250)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F9 (39/132)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F10 (46/119)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F11 (48/125)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F12 (81/262)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F13 (40/118)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F14 (75/258)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F15 (43/128)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F16 (88/265)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F17 (35/125)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F18 (77/268)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F19 (82/254)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Calcul pour F20 (41/112)

Calcul de r

Calcul de X et Y

Schéma (Après les calculs)

Le schéma ci-dessous montre la projection des 20 pôles sur le canevas de Schmidt. Le cercle externe représente un pendage de 90° (plans verticaux) et le centre un pendage de 0° (plan horizontal).

Stéréogramme des Pôles des Fractures

Réflexions

On observe distinctement que les points ne sont pas répartis au hasard. Ils se regroupent dans des zones spécifiques du diagramme, ce qui suggère l'existence de systèmes de fractures organisés et non d'une fracturation chaotique.

Points de vigilance

Une erreur de transcription des données (par exemple, inverser pendage et direction) est une source d'erreur fréquente. Toujours vérifier ses données d'entrée. Un seul point manifestement aberrant sur le diagramme peut être le signe d'une telle erreur.

Points à retenir

Le stéréogramme est l'outil visuel clé pour l'analyse structurale. Le but n'est pas seulement de placer des points, mais de faire émerger des motifs et des concentrations qui étaient invisibles dans la liste de chiffres initiale.

Le saviez-vous ?

Des logiciels spécialisés comme Dips (de Rocscience) ou Stereonet sont dédiés à ce type d'analyse et génèrent automatiquement les stéréogrammes, les diagrammes de densité et permettent des analyses statistiques poussées.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Sur le diagramme, quelle fracture a le pendage le plus faible (la plus proche de l'horizontale) ?

(Indice : c'est le point le plus proche du centre)

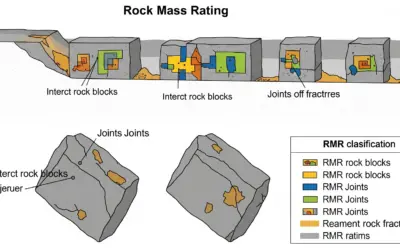

Question 3 : Identification des familles de fractures

Principe

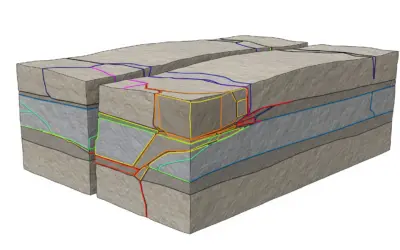

Une "famille" ou "set" de fractures correspond à un groupe de discontinuités ayant des orientations similaires. Sur le stéréogramme, une famille se traduit par une zone de forte concentration de pôles. L'objectif est de délimiter ces concentrations.

Mini-Cours

Géologiquement, une famille de fractures est souvent le résultat d'un même événement tectonique qui a soumis la roche à un champ de contraintes spécifique. Identifier les familles revient donc à identifier les "cicatrices" laissées par l'histoire géologique du massif.

Remarque Pédagogique

L'identification des familles est une étape d'interprétation. Il n'y a pas toujours une réponse unique. Il faut savoir justifier son choix en se basant sur la densité et la séparation visuelle des amas. Parfois, des points peuvent être à la frontière entre deux familles.

Normes

Il n'existe pas de norme stricte pour délimiter les familles visuellement. Cependant, des méthodes statistiques (comme l'analyse en clusters) existent pour effectuer ce regroupement de manière objective et reproductible, ce qui est requis pour les études d'ingénierie détaillées.

Formule(s)

Cette étape est qualitative et ne requiert pas de formule. Elle est basée sur l'observation et l'interprétation du diagramme de la question 2.

Hypothèses

On suppose que chaque amas dense correspond bien à une seule famille de fractures et non à la superposition de plusieurs systèmes distincts. On suppose également que les points isolés sont du "bruit" statistique ou des fractures aléatoires.

Donnée(s)

La donnée d'entrée est le stéréogramme complet des pôles, calculé à la question précédente.

| Fracture | Orientation (Pendage/Dir. Pendage) | Fracture | Orientation (Pendage/Dir. Pendage) |

|---|---|---|---|

| F1 | 42/115 | F11 | 48/125 |

| F2 | 78/255 | F12 | 81/262 |

| F3 | 45/122 | F13 | 40/118 |

| F4 | 38/110 | F14 | 75/258 |

| F5 | 85/260 | F15 | 43/128 |

| F6 | 49/130 | F16 | 88/265 |

| F7 | 72/265 | F17 | 35/125 |

| F8 | 80/250 | F18 | 77/268 |

| F9 | 39/132 | F19 | 82/254 |

| F10 | 46/119 | F20 | 41/112 |

Astuces

Une bonne technique consiste à plisser les yeux en regardant le diagramme. Cela estompe les détails des points individuels et fait ressortir les zones de forte densité, rendant les amas principaux plus évidents.

Schéma (Avant les calculs)

On part du nuage de points non interprété de la question 2.

Stéréogramme non interprété

Calcul(s)

Aucun calcul numérique n'est réalisé. Le travail consiste en une analyse visuelle pour tracer des contours autour des concentrations de points.

Schéma (Après les calculs)

En observant le stéréogramme, on peut encercler les zones de concentration pour matérialiser les familles. Deux regroupements principaux se distinguent clairement.

Identification des Familles de Fractures

Réflexions

L'existence de deux familles bien distinctes suggère que le massif rocheux a été affecté par au moins deux phases de déformation ou un champ de contrainte complexe, créant des plans de faiblesse dans des directions différentes.

Points de vigilance

Le principal piège est de sur-interpréter. Ne créez pas de famille pour un ou deux points isolés, qui sont plus probablement du "bruit" statistique. À l'inverse, ne fusionnez pas deux amas clairement distincts en une seule grande famille très dispersée.

Points à retenir

Cette étape est cruciale car elle permet de simplifier un nuage de 20 orientations individuelles en seulement 2 systèmes principaux. C'est cette simplification qui rendra l'analyse d'ingénierie possible et pertinente.

Le saviez-vous ?

La forme de l'amas de pôles peut aussi donner des informations. Un amas circulaire (distribution de Fisher) suggère une intersection de plans, tandis qu'un amas allongé en forme de ceinture (distribution de Bingham) suggère des plans qui se croisent tous selon une même ligne (plissement).

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

S'il y avait un troisième amas de points groupés exactement au centre du diagramme, quel serait le pendage de cette famille ?

Question 4 : Estimation des orientations moyennes

Principe

Cette étape consiste à résumer chaque famille (amas de points) par une seule orientation "représentative". On estime pour cela un pôle moyen, qui se situe au "centre de gravité" visuel de chaque concentration de points.

Mini-Cours

L'orientation moyenne est une valeur statistique. En analyse vectorielle, on la calcule en convertissant chaque orientation en un vecteur unitaire, en sommant ces vecteurs, puis en normalisant le vecteur résultant. L'orientation de ce vecteur moyen donne l'orientation moyenne de la famille.

Remarque Pédagogique

L'estimation visuelle est une compétence importante qui s'affine avec l'expérience. Pour vérifier votre estimation, vous pouvez tracer le grand cercle correspondant au pôle moyen que vous avez choisi et voir s'il "sépare" bien le canevas d'une manière qui semble cohérente avec l'amas de pôles.

Normes

Bien que l'estimation visuelle soit acceptable pour une première approche, les rapports géotechniques formels requièrent un calcul statistique de l'orientation moyenne, souvent basé sur la distribution de Fisher pour les données sphériques, qui fournit une moyenne et un intervalle de confiance.

Formule(s)

Pour une estimation visuelle, il n'y a pas de calcul. Pour retrouver l'orientation à partir de la position (r, \(\alpha\)) du pôle moyen, on inverse les formules :

Formule d'inversion pour le pendage \(\beta\)

La direction de pendage est simplement l'angle \(\alpha\) lu sur le canevas.

Hypothèses

On suppose que la distribution des pôles au sein d'une famille est suffisamment symétrique pour que le centre visuel de l'amas soit une bonne approximation de la moyenne statistique.

Donnée(s)

La donnée d'entrée est le stéréogramme avec les deux familles de fractures identifiées et encerclées.

Stéréogramme avec familles identifiées

Astuces

Pour lire la direction de pendage (\(\alpha\)) du pôle moyen, placez une règle entre le centre du cercle et votre pôle estimé, puis lisez l'angle sur la circonférence. Pour le pendage (\(\beta\)), mesurez la distance 'r' du centre au pôle et utilisez l'échelle du rayon pour la convertir en angle.

Schéma (Avant les calculs)

On part du diagramme de la question 3 avec les familles encerclées, sur lequel on va positionner les pôles moyens.

Familles de Fractures

Calcul(s)

Il s'agit d'une lecture graphique :

1. Localiser le centre visuel de l'amas F1. On lit un azimut d'environ 120° et on estime un pendage modéré.

2. Localiser le centre visuel de l'amas F2. On lit un azimut d'environ 260° et on estime un pendage très fort car l'amas est proche du bord du canevas.

Schéma (Après les calculs)

Le diagramme montre les deux pôles moyens estimés (croix rouges) au centre de chaque famille.

Pôles Moyens des Familles

Réflexions

Les deux familles ont des orientations très différentes : F1 est une famille de fractures à pendage modéré (environ 42°), tandis que F2 est une famille de fractures sub-verticales (pendage d'environ 80°). Leurs directions moyennes sont séparées par environ 140°, ce qui est proche de directions perpendiculaires.

Points de vigilance

Ne pas confondre l'orientation du pôle avec celle du plan. Le plan est perpendiculaire à son pôle. Un pôle à 120° (SE) représente un plan dont la direction (la ligne horizontale contenue dans le plan) est à 120°-90° = 30° Nord-Est.

Points à retenir

La capacité à résumer un ensemble complexe de données en quelques orientations moyennes est la clé de l'analyse de stabilité. C'est sur ces orientations moyennes que se baseront les calculs d'ingénierie ultérieurs.

Le saviez-vous ?

L'analyse des fractures est fondamentale en hydrogéologie. Les familles de fractures interconnectées forment des drains préférentiels pour l'écoulement des eaux souterraines, ce qui est crucial pour la gestion des ressources en eau ou pour l'étanchéité des sites de stockage.

FAQ

Résultat Final

- Famille F1 : 42° / 120° (pendage modéré vers le Sud-Est)

- Famille F2 : 80° / 260° (pendage fort vers l'Ouest-Sud-Ouest)

A vous de jouer

Si le pôle moyen d'une famille était exactement sur le cercle extérieur, au point marqué 'E (90°)', quel serait son pendage ?

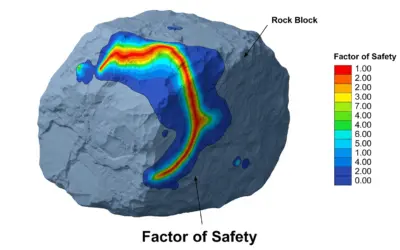

Question 5 : Implications pour un tunnel Est-Ouest

Principe

Cette dernière étape, la plus importante pour l'ingénieur, consiste à croiser les informations géologiques (les familles de fractures) avec les spécificités du projet (l'orientation du tunnel) pour identifier les risques d'instabilité.

Mini-Cours

Les principaux modes de rupture contrôlés par la géologie dans un tunnel sont :

• La chute de blocs du toit, souvent formés par l'intersection de plusieurs familles de fractures.

• Le glissement de dièdres le long des parements (les "murs" du tunnel).

• Le glissement plan sur une fracture unique si son orientation est défavorable par rapport à un parement.

Remarque Pédagogique

Il est essentiel de penser en 3D. Un tunnel orienté Est-Ouest possède un parement Nord (qui regarde vers le Sud) et un parement Sud (qui regarde vers le Nord). Une famille de fractures peut être très défavorable pour un parement et sans effet sur l'autre.

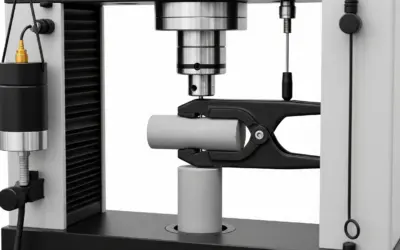

Normes

L'analyse de stabilité cinématique (ou analyse des blocs-clés, "Key Block Analysis") est la méthode de référence pour ce type d'étude. Elle est décrite dans de nombreux manuels de l'ISRM et est implémentée dans la plupart des logiciels de mécanique des roches.

Formule(s)

Il ne s'agit pas de formules mais de conditions géométriques. Par exemple, un dièdre peut glisser si sa ligne d'intersection plonge vers le vide (l'excavation) et si son pendage est supérieur à l'angle de friction de la roche (\(\phi\)).

Condition de glissement de dièdre

Hypothèses

On suppose que les fractures sont suffisamment continues et espacées pour pouvoir délimiter des blocs de roche de taille significative. On suppose également un angle de friction le long des joints (ex: \(\phi = 30^\circ\)).

Donnée(s)

Les données sont les orientations moyennes de F1 et F2, et l'orientation du tunnel.

| Élément | Orientation |

|---|---|

| Famille F1 | 42° / 120° |

| Famille F2 | 80° / 260° |

| Axe du Tunnel | Est-Ouest (90°/270°) |

Astuces

Dessinez une vue de dessus schématique du tunnel (un rectangle E-O) et tracez les directions de pendage des deux familles. Cela vous aidera à visualiser immédiatement comment les fractures "interceptent" l'excavation.

Schéma (Avant les calculs)

Vue en plan d'un tunnel Est-Ouest, montrant ses parements Nord et Sud.

Orientation du Tunnel

Calcul(s)

Il s'agit d'une analyse géométrique comparative :

• Famille F2 (80/260) : Sa direction de pendage (260°) est quasi parallèle à l'axe du tunnel (270°). Ces fractures "longent" le tunnel et sont très pentées (80°). Elles peuvent donc créer de l'instabilité sur les parements.

• Famille F1 (42/120) : Sa direction (120°, vers le SE) est oblique par rapport à l'axe. Elle va "couper" le tunnel en diagonale.

• Intersection : L'intersection de F1 et F2 crée des dièdres. Un bloc délimité par F1 et F2 au niveau du "coin" Sud-Est du tunnel (épaule) pourrait être particulièrement instable.

Schéma (Après les calculs)

La coupe transversale du tunnel montre comment les deux familles de fractures peuvent délimiter un bloc instable (dièdre) au niveau de l'épaule Sud.

Risque d'instabilité de dièdre

Réflexions

L'analyse montre que la simple présence de fractures n'est pas un problème en soi. C'est leur orientation par rapport à l'excavation qui crée le risque. Un même massif rocheux peut être très stable pour un tunnel N-S et très instable pour un tunnel E-O.

Points de vigilance

Ne jamais oublier l'influence de l'eau. La présence d'eau dans les fractures augmente les pressions, réduit la résistance au cisaillement (diminue l'angle de friction) et peut être le facteur déclenchant d'un glissement qui aurait été stable à sec.

Points à retenir

La stabilité d'un ouvrage souterrain est le résultat de l'interaction entre la géologie (les familles de fractures) et le projet de l'ingénieur (l'orientation et la forme de l'excavation). L'analyse stéréographique est l'outil fondamental pour étudier cette interaction.

Le saviez-vous ?

Le célèbre effondrement du tunnel de Vielha en Espagne en 1982 a été causé par un énorme dièdre rocheux de 5000 tonnes qui a glissé le long de l'intersection de deux failles géologiques, illustrant de manière tragique l'importance de ce type d'analyse.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si le tunnel était orienté Nord-Sud, quelle famille serait la plus susceptible de causer des instabilités par glissement plan sur les parements Est ou Ouest ?

Outil Interactif : Simulateur d'instabilité

Utilisez les curseurs pour faire varier l'orientation moyenne de deux familles de fractures et observez comment leur interaction peut créer un risque d'instabilité pour un talus rocheux.

Paramètres des Familles

Analyse de Risque (Talus 60°/180°)

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Le pendage d'une fracture représente :

2. Pourquoi utilise-t-on les pôles pour représenter les fractures sur un stéréogramme ?

3. Un groupement dense de pôles sur le canevas indique :

4. Sur un canevas (hémisphère inférieur), un pôle situé au centre du cercle représente :

5. Le risque principal lié à l'intersection de plusieurs familles de fractures dans un talus est :

- Pendage (Dip)

- Angle, mesuré dans un plan vertical, entre la ligne de plus grande pente d'un plan et l'horizontale. Varie de 0° (horizontal) à 90° (vertical).

- Direction de Pendage (Dip Direction)

- Azimut (angle par rapport au Nord, dans le sens horaire) de la ligne de plus grande pente. Indique la direction "vers laquelle le plan plonge". Varie de 0° à 360°.

- Projection Stéréographique

- Technique de projection permettant de représenter des objets 3D (plans, lignes) sur une surface 2D en conservant les relations angulaires. Le canevas de Schmidt est une projection équi-aire.

- Pôle

- Représentation d'un plan par la projection de sa normale (la ligne qui lui est perpendiculaire).

- Famille de Fractures (Fracture Set)

- Ensemble de fractures ayant des orientations statistiquement similaires (pendage et direction de pendage proches).

D’autres exercices de Mécanique des roches:

0 commentaires