Interprétation d’un Essai de Compression Simple sur un Échantillon de Roche

Contexte : L'essai de compression simpleAussi appelé essai de compression uniaxiale, c'est un test de laboratoire fondamental pour déterminer la résistance et les propriétés de déformation d'un matériau, comme la roche, sous une charge de compression axiale..

L'essai de compression simple est l'un des tests les plus courants et les plus importants en mécanique des roches. Il permet de caractériser le comportement d'un échantillon de roche lorsqu'il est soumis à une charge croissante jusqu'à la rupture. Les résultats de cet essai sont cruciaux pour la conception et la sécurité des ouvrages de génie civil tels que les tunnels, les fondations de barrages, les mines et les talus rocheux. Cet exercice vous guidera à travers l'analyse complète des données brutes d'un tel essai.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à transformer des données de laboratoire brutes en paramètres mécaniques essentiels, à tracer et à interpréter la courbe contrainte-déformation, qui est la "carte d'identité" mécanique d'une roche.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer les contraintes et les déformations à partir des données de force et de déplacement.

- Tracer et analyser une courbe contrainte-déformation complète pour une roche.

- Déterminer graphiquement la résistance à la compression uniaxiale (RCU).

- Calculer le module de Young et le coefficient de Poisson à partir de la courbe.

Données de l'étude

Fiche Technique de l'Échantillon

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Type de roche | Granite |

| Hauteur initiale (\(L_0\)) | 100 mm |

| Diamètre initial (\(D_0\)) | 50 mm |

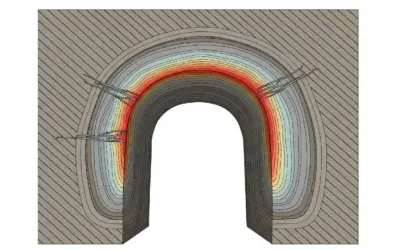

Dispositif d'Essai de Compression Simple

Données Brutes de Laboratoire

| Force Axiale (kN) | Déformation Axiale (mm) | Déformation Radiale (mm) |

|---|---|---|

| 0 | 0.000 | 0.000 |

| 50 | -0.025 | 0.006 |

| 100 | -0.051 | 0.012 |

| 150 | -0.076 | 0.018 |

| 200 | -0.103 | 0.025 |

| 250 | -0.135 | 0.033 |

| 300 | -0.180 | 0.045 |

| 320 | -0.250 | 0.068 |

| 325 | -0.350 | 0.095 |

| 315 | -0.450 | 0.130 |

Questions à traiter

- Calculer la section initiale (\(A_0\)) de l'échantillon.

- Pour chaque mesure, calculer la contrainte axiale (\(\sigma_a\)), la déformation axiale (\(\epsilon_a\)), et la déformation radiale (\(\epsilon_r\)). Présenter les résultats dans un tableau.

- Tracer la courbe de la contrainte axiale en fonction de la déformation axiale (\(\sigma_a\) en ordonnée, \(\epsilon_a\) en abscisse).

- À partir de la courbe, déterminer la Résistance à la Compression Uniaxiale (RCU) de la roche en MPa.

- Déterminer le module de Young (E) de la roche en GPa, en considérant la partie la plus linéaire de la courbe (typiquement entre 30% et 70% de la RCU).

- En utilisant les données de la même zone linéaire, calculer le coefficient de Poisson (\(\nu\)).

Les bases sur le Comportement Mécanique des Roches

Pour résoudre cet exercice, il est essentiel de maîtriser les définitions de la contrainte et de la déformation, ainsi que les lois qui décrivent le comportement élastique des matériaux.

1. Contrainte et Déformation

La contrainte axiale (\(\sigma_a\)) est la force (F) appliquée perpendiculairement à une surface, divisée par l'aire (A) de cette surface. C'est une mesure de l'intensité des forces internes.

\[ \sigma_a = \frac{F}{A_0} \]

La déformation (\(\epsilon\)) est le changement de dimension d'un objet par rapport à sa dimension initiale. Elle est adimensionnelle.

\[ \epsilon_a = \frac{\Delta L}{L_0} \quad | \quad \epsilon_r = \frac{\Delta D}{D_0} \]

2. Paramètres d'Élasticité (Loi de Hooke)

Le module de Young (E), ou module d'élasticité, représente la rigidité d'un matériau. C'est la pente de la partie linéaire de la courbe contrainte-déformation.

\[ E = \frac{\Delta \sigma_a}{\Delta \epsilon_a} \]

Le coefficient de Poisson (\(\nu\)) décrit la tendance d'un matériau à se déformer dans les directions perpendiculaires à la direction de la charge. C'est le rapport (changé de signe) de la déformation transversale (radiale) sur la déformation axiale.

\[ \nu = - \frac{\epsilon_r}{\epsilon_a} \]

Correction : Interprétation d’un Essai de Compression Simple

Question 1 : Calculer la section initiale (\(A_0\)) de l'échantillon.

Principe

L'aire de la section transversale est nécessaire pour convertir la force appliquée en contrainte. Pour un échantillon cylindrique, cette aire est celle d'un disque.

Mini-Cours

En mécanique, on distingue la contrainte nominale (ou d'ingénieur), qui utilise l'aire initiale \(A_0\), de la contrainte vraie, qui utilise l'aire instantanée A. Pour des raisons de simplicité et de standardisation, c'est la contrainte nominale qui est quasi-systématiquement utilisée dans les calculs de génie civil.

Remarque Pédagogique

La première étape de tout calcul de mécanique est de bien définir la géométrie du problème. Une erreur sur l'aire initiale se répercutera sur tous les calculs de contrainte. Prenez toujours le temps de vérifier cette valeur.

Normes

La Société Internationale de Mécanique des Roches (ISRM) recommande des proportions spécifiques pour les échantillons (généralement un rapport hauteur/diamètre entre 2.0 et 2.5) pour minimiser les effets de frottement aux extrémités et assurer une rupture représentative du matériau.

Formule(s)

Formule de l'aire d'un disque

Hypothèses

On suppose que l'échantillon est un cylindre parfait avec une section circulaire constante sur toute sa hauteur.

Donnée(s)

Le diamètre initial \(D_0\) de l'échantillon est fourni dans l'énoncé.

- \(D_0 = 50 \text{ mm}\)

Astuces

Pour une estimation rapide, on peut approximer \(\pi/4 \approx 0.785\). Ainsi, \(A_0 \approx 0.785 \times (50 \text{ mm})^2 \approx 1962.5 \text{ mm}^2\). Cela permet de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Schéma (Avant les calculs)

Section Transversale de l'Échantillon

Calcul(s)

Étape 1 : Conversion du diamètre en mètres

Étape 2 : Application de la formule de l'aire

Schéma (Après les calculs)

Cette étape aboutit à une valeur numérique. Il n'y a donc pas de schéma pertinent après le calcul.

Réflexions

Cette aire de près de 2000 mm² est la surface sur laquelle la force de la presse va se répartir. C'est la valeur de référence fondamentale qui nous permettra de passer d'une notion d'ingénierie (la force, en Newtons) à une notion de matériau (la contrainte, en Pascals).

Points de vigilance

L'erreur la plus commune est d'oublier de mettre le diamètre au carré ou de diviser par 4. Une autre source d'erreur fréquente est la conversion des unités : ne mélangez jamais les millimètres et les mètres dans un même calcul !

Points à retenir

- La contrainte est toujours une force divisée par une aire.

- Pour un cylindre, l'aire de la section est \(A = \pi D^2 / 4\).

Le saviez-vous ?

La précision de la mesure du diamètre initial est cruciale. Une erreur de seulement 0.5 mm sur le diamètre (1%) entraîne une erreur de 2% sur le calcul de l'aire, et donc une erreur de 2% sur toutes les valeurs de contrainte !

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si un autre échantillon a un diamètre de 60 mm, quelle serait son aire initiale en mm² ?

Question 2 : Calculer \(\sigma_a\), \(\epsilon_a\) et \(\epsilon_r\).

Principe

On applique les formules de la contrainte et de la déformation à chaque point de mesure de l'essai pour transformer les données brutes (force, déplacement) en valeurs intrinsèques au matériau (contrainte, déformation).

Mini-Cours

La déformation axiale (\(\epsilon_a\)) est négative en compression (la longueur diminue), tandis que la déformation radiale (\(\epsilon_r\)) est positive (le diamètre augmente). Cette convention de signe est fondamentale pour interpréter correctement le comportement du matériau et calculer le coefficient de Poisson.

Remarque Pédagogique

L'organisation est la clé du succès. Avant de vous lancer dans les calculs, construisez un tableau propre avec des colonnes pour chaque valeur brute et chaque valeur à calculer. Cela minimise les risques d'erreur et facilite la relecture.

Normes

Les normes d'essai (ISRM, ASTM) précisent les exigences pour les capteurs de force (cellules de charge) et de déplacement (LVDT ou extensomètres) afin de garantir la précision et la fiabilité des mesures brutes qui servent de base à ces calculs.

Formule(s)

Formule de la contrainte axiale

Formule de la déformation axiale

Formule de la déformation radiale

Hypothèses

On suppose que la charge est appliquée de manière parfaitement axiale (pas d'excentricité) et que les déformations sont réparties de manière homogène dans tout le volume de l'échantillon.

Donnée(s)

On utilise les données brutes du tableau de l'énoncé, ainsi que les valeurs calculées ou données : \(A_0 \approx 1963.5 \text{ mm}^2\), \(L_0 = 100 \text{ mm}\) et \(D_0 = 50 \text{ mm}\).

Astuces

Pour éviter les manipulations de grands nombres, effectuez d'abord tous les calculs de déformation (qui sont de simples divisions), puis les calculs de contrainte. Notez que la contrainte en MPa est simplement la force en Newtons divisée par l'aire en mm² : \(\sigma (\text{MPa}) = F(\text{N}) / A_0(\text{mm}^2)\).

Schéma (Avant les calculs)

Déformations Axiale et Radiale

Calcul(s)

Exemple de calcul pour la ligne à 150 kN :

Calcul de la contrainte axiale

Calcul de la déformation axiale

Calcul de la déformation radiale

Tableau des Résultats Calculés

| Force (kN) | \(\sigma_a\) (MPa) | \(\epsilon_a\) (-) | \(\epsilon_r\) (-) |

|---|---|---|---|

| 0 | 0.00 | 0.00000 | 0.00000 |

| 50 | 25.46 | -0.00025 | 0.00012 |

| 100 | 50.93 | -0.00051 | 0.00024 |

| 150 | 76.39 | -0.00076 | 0.00036 |

| 200 | 101.86 | -0.00103 | 0.00050 |

| 250 | 127.32 | -0.00135 | 0.00066 |

| 300 | 152.79 | -0.00180 | 0.00090 |

| 320 | 162.97 | -0.00250 | 0.00136 |

| 325 | 165.52 | -0.00350 | 0.00190 |

| 315 | 160.42 | -0.00450 | 0.00260 |

Schéma (Après les calculs)

Le résultat de cette étape est le tableau de données ci-dessus, qui servira de base à toutes les analyses graphiques ultérieures.

Réflexions

Ce tableau est le cœur de notre analyse. On y voit clairement que lorsque la contrainte de compression augmente, la longueur de l'échantillon diminue (déformation axiale négative) et son diamètre augmente (déformation radiale positive), ce qui est le comportement attendu.

Points de vigilance

Assurez-vous de la cohérence des signes : la déformation axiale en compression est négative, la radiale est positive. Une erreur de signe ici faussera complètement le calcul du coefficient de Poisson.

Points à retenir

- \(\sigma = F/A_0\) : La contrainte est une force normalisée par une surface.

- \(\epsilon = \Delta L / L_0\) : La déformation est un changement de longueur relatif.

- Les conventions de signe (compression négative) sont essentielles.

Le saviez-vous ?

Le concept de contrainte a été formalisé par l'ingénieur et mathématicien français Augustin-Louis Cauchy au début du 19ème siècle. Il a permis de transformer la mécanique, jusqu'alors basée sur les forces, en une science des matériaux.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Si une force de 125 kN était appliquée, quelle serait la contrainte axiale en MPa ?

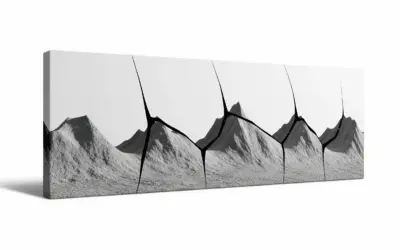

Question 3 : Tracer la courbe contrainte-déformation.

Principe

La représentation graphique des données de contrainte (\(\sigma_a\)) en fonction de la déformation (\(\epsilon_a\)) permet de visualiser le comportement complet de la roche sous charge, de l'état initial jusqu'à la rupture.

Mini-Cours

Une courbe contrainte-déformation pour une roche fragile comme le granite se décompose typiquement en 4 phases : (I) fermeture des microfissures préexistantes, (II) comportement élastique linéaire, (III) initiation et propagation de nouvelles fissures, et (IV) rupture et comportement post-pic où la résistance chute.

Remarque Pédagogique

Le choix d'une échelle appropriée pour les axes est primordial pour mettre en évidence les différentes phases du comportement. N'hésitez pas à utiliser un logiciel (tableur ou autre) pour générer un graphique propre et précis.

Normes

L'ISRM fournit des recommandations sur la manière de présenter les courbes contrainte-déformation, en précisant notamment les informations qui doivent figurer sur le graphique (identification de l'échantillon, type de roche, etc.).

Formule(s)

Il n'y a pas de formule pour cette étape, il s'agit d'une construction graphique point par point à partir des données calculées.

Hypothèses

On suppose que les points discrets mesurés peuvent être reliés pour former une courbe continue représentative du comportement du matériau.

Donnée(s)

On utilise les colonnes "\(\sigma_a\) (MPa)" et "\(\epsilon_a\) (-)" du tableau calculé à la question 2.

Astuces

Pour une meilleure lisibilité, il est courant de tracer la contrainte en fonction de la valeur absolue de la déformation. Cela place la courbe dans le premier quadrant, ce qui est plus intuitif à lire, mais il faut garder à l'esprit que la déformation est bien une compression.

Schéma (Avant les calculs)

Canevas pour la Courbe Contrainte-Déformation

Calcul(s)

Cette étape ne requiert pas de calcul numérique mais la retranscription des données du tableau sur le graphique. Chaque paire de valeurs (\(\epsilon_a\), \(\sigma_a\)) devient un point sur le graphique. On relie ensuite les points pour visualiser la courbe.

Schéma (Après les calculs)

Courbe Contrainte-Déformation pour le Granite

Réflexions

La courbe obtenue est typique d'un matériau fragile. On observe bien une phase initiale quasi-linéaire (comportement élastique) suivie d'une courbure qui s'accentue à l'approche du pic de contrainte, indiquant des dommages internes à la roche. Après le pic, la résistance chute, ce qui caractérise la rupture fragile.

Points de vigilance

Attention à ne pas inverser les axes ! La convention est de mettre la grandeur que l'on contrôle (ou qui est la cause, ici la déformation) en abscisse, et la grandeur que l'on mesure (l'effet, la contrainte) en ordonnée. Veillez aussi à bien légender vos axes en précisant les unités.

Points à retenir

La courbe contrainte-déformation est la signature mécanique d'un matériau. Savoir la tracer et en reconnaître la forme générale (linéaire, non-linéaire, fragile, ductile) est une compétence fondamentale.

Résultat Final

A vous de jouer

Comment la courbe changerait-elle pour une roche plus "molle" (moins rigide) mais tout aussi résistante ?

La pente initiale serait plus faible, mais le pic de contrainte serait à la même hauteur.

Question 4 : Déterminer la Résistance à la Compression Uniaxiale (RCU).

Principe

La RCU (ou UCS en anglais) est une propriété fondamentale du matériau. Elle correspond à la contrainte maximale que la roche peut supporter avant de se rompre. Sur la courbe, il s'agit de la valeur la plus élevée atteinte par la contrainte.

Mini-Cours

La RCU est utilisée pour classer les roches (de très tendre à très résistante) et constitue un paramètre d'entrée essentiel pour la plupart des modèles de conception en génie civil et minier, notamment pour évaluer la stabilité des excavations.

Remarque Pédagogique

La détermination de la RCU est une lecture directe sur le graphique ou dans le tableau. Il ne s'agit pas d'un calcul complexe. Identifiez simplement le "sommet de la montagne".

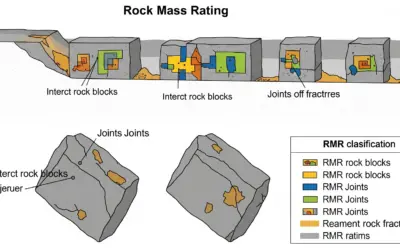

Normes

La RCU est un paramètre de classification standard dans de nombreuses normes géotechniques, comme la classification RMR (Rock Mass Rating) ou l'indice Q, qui sont utilisées mondialement pour évaluer la qualité des massifs rocheux.

Formule(s)

Définition de la RCU

Hypothèses

On suppose que l'échantillon testé est représentatif du massif rocheux d'où il provient et que les conditions de l'essai n'ont pas introduit de rupture prématurée (par ex. à cause de défauts de préparation).

Donnée(s)

On utilise la courbe de la Question 3 ou le tableau de la Question 2.

Astuces

Scannez rapidement la colonne \(\sigma_a\) de votre tableau pour trouver la valeur la plus élevée. C'est plus rapide et plus précis qu'une lecture sur un graphique dessiné à la main.

Schéma (Avant les calculs)

Identification de la RCU sur la Courbe

Le schéma de la Question 3 montre déjà l'identification de la RCU au point le plus élevé de la courbe contrainte-déformation.

Calcul(s)

Il ne s'agit pas d'un calcul mais d'une identification. En examinant le tableau des données calculées, on identifie le point où la contrainte est maximale :

Identification de la contrainte maximale

Schéma (Après les calculs)

Courbe avec RCU Mise en Évidence

Réflexions

Une RCU de 165.5 MPa est typique pour un granite sain, ce qui indique une roche très résistante. En comparaison, la résistance du béton est souvent de l'ordre de 25 à 40 MPa. Cela confirme que ce matériau est apte à supporter de lourdes charges de construction.

Points de vigilance

Attention à ne pas confondre la force maximale (325 kN) avec la contrainte maximale (RCU). De même, la dernière mesure (315 kN) n'est pas la résistance maximale, car elle se situe dans la phase post-rupture où la roche a déjà commencé à perdre sa capacité portante.

Points à retenir

- La RCU est la résistance ultime de la roche en compression simple.

- Elle se lit au pic de la courbe contrainte-déformation.

- C'est un paramètre de classification et de conception fondamental.

Le saviez-vous ?

Certaines roches ignées à grains très fins comme le diabase peuvent atteindre des RCU de plus de 400 MPa, soit plus de dix fois la résistance d'un béton à haute performance !

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Avec le même échantillon (\(A_0=1963.5\) mm²), quelle serait la RCU si la force maximale mesurée avait été de 400 kN ?

Question 5 : Déterminer le module de Young (E).

Principe

Le module de Young caractérise la rigidité de la roche. Il est calculé comme la pente de la partie la plus droite (linéaire élastique) de la courbe contrainte-déformation. On choisit généralement une plage de contrainte, par exemple entre 30% et 70% de la RCU, pour éviter les effets non-linéaires du début et de la fin de l'essai.

Mini-Cours

Le module de Young (ou d'élasticité) est une constante de matériau qui relie la contrainte et la déformation dans la loi de Hooke (\(\sigma = E \cdot \epsilon\)). Il décrit la résistance d'un matériau à la déformation élastique (non permanente). Une roche rigide (E élevé) se déformera peu sous une charge donnée.

Remarque Pédagogique

La sélection de la zone "linéaire" est cruciale et peut comporter une part de jugement. Le but est d'identifier la portion de la courbe qui ressemble le plus à une ligne droite, représentant le comportement purement élastique de la roche avant que des dommages significatifs ne s'accumulent.

Normes

L'ISRM définit plusieurs méthodes pour déterminer le module. La méthode que nous utilisons, en prenant la pente entre deux points (par exemple à 30% et 70% de la RCU), est appelée "module sécant". Il existe aussi le "module tangent" (la pente de la tangente en un point, souvent 50% de la RCU) et le "module moyen".

Formule(s)

Formule du module de Young (sécant)

Hypothèses

On suppose que le comportement de la roche est parfaitement linéaire et élastique dans l'intervalle de contrainte choisi pour le calcul.

Donnée(s)

Calculons la plage : 30% RCU = 0.3 * 165.5 = 49.65 MPa. 70% RCU = 0.7 * 165.5 = 115.85 MPa. En nous référant au tableau calculé à la question 2, nous choisissons deux points qui encadrent cette plage :

Point 1: (\(\sigma_1=50.93 \text{ MPa}, \epsilon_{a1}=-0.00051\))

Point 2: (\(\sigma_2=101.86 \text{ MPa}, \epsilon_{a2}=-0.00103\))

Astuces

Pour minimiser les erreurs de mesure ou de lecture, choisissez deux points suffisamment espacés dans la zone linéaire. Un intervalle plus grand pour le calcul de la pente est moins sensible aux petites fluctuations locales des données.

Schéma (Avant les calculs)

Calcul de la Pente (Module de Young)

Calcul(s)

Application de la formule

Calcul intermédiaire

Résultat final et conversion

Le signe négatif est ignoré car le module d'élasticité est par convention une valeur positive.

Schéma (Après les calculs)

Mise en évidence de la Pente sur la Courbe

Réflexions

Un module de Young de près de 100 GPa est caractéristique d'une roche cristalline très saine et très rigide. En ingénierie, cela implique que les déformations sous les charges de service (par exemple, sous une fondation) seront très faibles.

Points de vigilance

La plus grande source d'erreur est de choisir des points en dehors de la zone vraiment linéaire. Une erreur de conversion entre MPa et GPa est également fréquente (\(1 \text{ GPa} = 1000 \text{ MPa}\)). Assurez-vous aussi de la cohérence des signes dans votre calcul de \(\Delta\epsilon_a\).

Points à retenir

- Le module de Young E est la pente de la courbe \(\sigma-\epsilon\) dans sa partie linéaire.

- Il représente la rigidité du matériau (résistance à la déformation élastique).

- Il se mesure en Pascals (Pa), ou plus souvent en GigaPascals (GPa).

Le saviez-vous ?

L'acier de construction a un module de Young d'environ 200 GPa. Le granite de cet exercice est donc environ deux fois moins rigide que l'acier. Le caoutchouc, quant à lui, a un module d'environ 0.01 à 0.1 GPa, soit 1000 fois moins que le granite !

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

En utilisant les points à 150 et 250 kN, quel serait le module de Young calculé en GPa ?

Question 6 : Calculer le coefficient de Poisson (\(\nu\)).

Principe

Le coefficient de Poisson mesure l'expansion latérale de la roche lorsqu'elle est compressée axialement. Il est calculé dans la même zone élastique que le module de Young pour caractériser le comportement élastique du matériau.

Mini-Cours

Le coefficient de Poisson, noté \(\nu\) (nu), est un nombre sans dimension qui est une mesure de l'effet de Poisson. Pour la plupart des matériaux, \(\nu\) est compris entre 0.0 et 0.5. Une valeur de 0.5 signifie que le matériau est incompressible (son volume ne change pas lors de la déformation élastique).

Remarque Pédagogique

Le signe "moins" dans la formule est crucial. Il sert à rendre le coefficient de Poisson positif, car pour une compression axiale (\(\epsilon_a < 0\)), on a une expansion radiale (\(\epsilon_r > 0\)). Le rapport des deux est donc négatif.

Normes

La mesure précise de la déformation radiale est délicate. Les normes ISRM et ASTM spécifient l'utilisation d'extensomètres spécifiques, comme une chaîne ou des jauges de déformation collées directement sur la roche, pour obtenir des valeurs fiables de \(\epsilon_r\).

Formule(s)

Formule du coefficient de Poisson

Hypothèses

On suppose que le matériau est isotrope, c'est-à-dire que ses propriétés élastiques sont les mêmes dans toutes les directions. Pour beaucoup de roches (comme les schistes), cette hypothèse n'est pas valide.

Donnée(s)

On utilise les déformations axiales et radiales des mêmes points que pour le calcul de E, tirés du tableau de la question 2 :

Point 1: (\(\epsilon_{a1}=-0.00051\), \(\epsilon_{r1}=0.00024\))

Point 2: (\(\epsilon_{a2}=-0.00103\), \(\epsilon_{r2}=0.00050\))

Astuces

Tout comme pour le module de Young, il est préférable de calculer le coefficient de Poisson sur un intervalle (méthode sécante) plutôt qu'en un seul point, afin de lisser les petites imprécisions de mesure.

Schéma (Avant les calculs)

Illustration de l'Effet Poisson

Le schéma de la Question 2, montrant l'échantillon initial et déformé, illustre parfaitement le concept : le raccourcissement \(\Delta L\) s'accompagne d'un élargissement \(\Delta D\).

Calcul(s)

Application de la formule

Calcul intermédiaire

Résultat final

Schéma (Après les calculs)

Le résultat est une valeur numérique, il n'y a pas de schéma post-calcul pertinent pour cette question.

Réflexions

Une valeur de 0.5 est très élevée pour une roche, c'est la limite théorique pour un matériau isotrope incompressible. Les valeurs typiques pour le granite sont plutôt entre 0.2 et 0.3. La valeur élevée ici peut être due au fait que la microfissuration commence déjà à se développer, même dans la phase considérée comme "élastique", ce qui augmente l'expansion latérale. Ceci illustre que le comportement des roches est complexe.

Points de vigilance

La principale erreur est d'oublier le signe "moins" dans la formule. Assurez-vous également d'utiliser la variation de déformation (\(\Delta\epsilon\)) et non les valeurs absolues, surtout si vous n'utilisez pas l'origine comme premier point.

Points à retenir

- Le coefficient de Poisson \(\nu\) lie la déformation latérale à la déformation axiale.

- Sa formule contient un signe négatif par convention.

- Il est adimensionnel et généralement compris entre 0.1 et 0.5 pour les roches.

Le saviez-vous ?

Le bouchon de liège a un coefficient de Poisson proche de zéro. C'est pourquoi on peut l'enfoncer dans un goulot de bouteille : il ne s'élargit quasiment pas sur les côtés, contrairement à un bouchon en caoutchouc (\(\nu \approx 0.5\)) qui serait impossible à insérer.

FAQ

Résultat Final

A vous de jouer

Un échantillon de roche subit une déformation axiale de -0.001. Si son coefficient de Poisson est de 0.25, quelle sera sa déformation radiale ?

Outil Interactif : Simulateur de Comportement de Roche

Utilisez les curseurs pour modifier la Résistance (RCU) et la Rigidité (Module de Young) d'une roche virtuelle et observez comment sa courbe contrainte-déformation change. Cela vous aide à comprendre l'impact de ces deux paramètres clés.

Paramètres de la Roche

Propriétés Calculées

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Que représente la Résistance à la Compression Uniaxiale (RCU) d'une roche ?

2. Quelle est l'unité du Module de Young dans le Système International ?

3. Un coefficient de Poisson élevé (proche de 0.5) signifie que le matériau...

4. Sur la courbe contrainte-déformation, le Module de Young est représenté par :

5. Une roche avec un Module de Young très élevé est considérée comme :

Glossaire

- Résistance à la Compression Uniaxiale (RCU)

- La valeur maximale de contrainte axiale qu'un échantillon de roche peut supporter avant la rupture. C'est le principal indicateur de la résistance d'une roche.

- Module de Young (E)

- Aussi appelé module d'élasticité, il mesure la rigidité du matériau. Un module élevé indique un matériau rigide (peu déformable), tandis qu'un module bas indique un matériau souple (très déformable).

- Coefficient de Poisson (\(\nu\))

- Rapport adimensionnel décrivant l'expansion ou la contraction d'un matériau dans les directions perpendiculaires à la direction de chargement.

- Contrainte (\(\sigma\))

- Force appliquée par unité de surface. Elle est exprimée en Pascals (Pa) ou plus communément en MégaPascals (MPa).

- Déformation (\(\epsilon\))

- Mesure relative du changement de taille ou de forme d'un objet. C'est une quantité sans dimension, souvent exprimée en pourcentage ou en "micro-déformation".

D’autres exercices de Mécanique des roches:

Étude de l’Altérabilité d’un Marno-Calcaire

Exercice : Altérabilité d'un Marno-Calcaire Étude de l’Altérabilité d’un Marno-Calcaire Contexte : Le Marno-CalcaireRoche sédimentaire composée d'un mélange de calcaire (carbonate de calcium) et d'argile (marne). Sa sensibilité à l'eau est un enjeu majeur en génie...

Analyse de la Forabilité et de l’Abrasivité d’une Roche

Exercice : Forabilité et Abrasivité d'une Roche Analyse de la Forabilité et de l’Abrasivité d’une Roche Contexte : L'étude géotechnique pour le creusement d'un tunnel. Avant de débuter un projet d'excavation majeur comme un tunnel, une mine ou une fondation profonde,...

Calcul de la Rugosité d’une Discontinuité (JRC)

Exercice : Calcul de la Rugosité d'une Discontinuité (JRC) Calcul de la Rugosité d’une Discontinuité (JRC) Contexte : La rugosité des discontinuitésCaractéristique géométrique de la surface d'une fracture dans une roche, qui influence fortement sa résistance au...

Résistance au Cisaillement d’une Fracture Rocheuse

Résistance au Cisaillement d’une Fracture Rocheuse Résistance au Cisaillement d’une Fracture Rocheuse Contexte : La Mécanique des RochesLa science de l'ingénierie qui étudie le comportement mécanique des roches et des massifs rocheux en réponse aux champs de force de...

Pré-dimensionnement d’un Soutènement de Galerie

Exercice : Pré-dimensionnement d’un Soutènement de Galerie Pré-dimensionnement d’un Soutènement de Galerie Contexte : La Mécanique des Roches et le creusement de tunnels. Le creusement d'une galerie souterraine modifie l'état de contrainte naturel du massif...

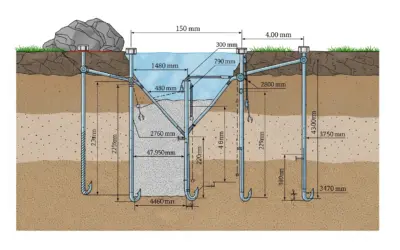

Dimensionnement d’un Ancrage Passif

Dimensionnement d’un Ancrage Passif Dimensionnement d’un Ancrage Passif Contexte : La stabilisation des massifs rocheux par ancrage passifTechnique de renforcement où des barres (boulons) sont insérées dans le roc pour le consolider. Elles ne sont pas mises en tension...

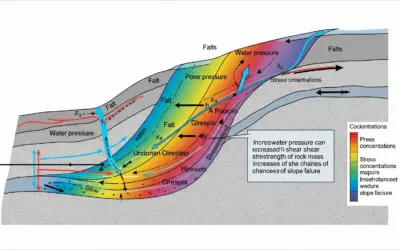

Influence de la Pression d’Eau

Influence de la Pression d’Eau Influence de la Pression d’Eau Contexte : Stabilité d'un talus rocheux à proximité d'un barrage. L'eau est l'un des facteurs les plus influents et souvent les plus problématiques en géotechnique. La présence d'eau dans les pores et les...

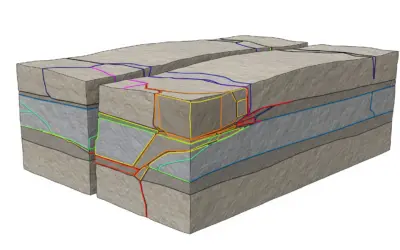

Calcul de la Déformabilité d’un Massif Rocheux

Exercice : Déformabilité d'un Massif Rocheux Calcul de la Déformabilité d’un Massif Rocheux Contexte : Le massif rocheuxEnsemble de la roche en place, incluant la roche intacte et les discontinuités (fractures, joints, etc.) qui l'affectent.. Le calcul de la...

Résistance en Compression du Massif Rocheux

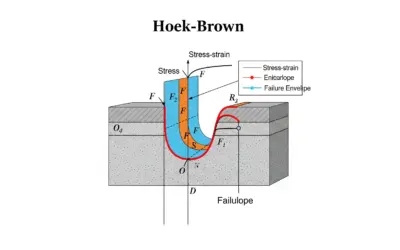

Exercice : Résistance du Massif Rocheux (Hoek-Brown) Résistance en Compression du Massif Rocheux (Hoek-Brown) Contexte : Le dimensionnement d'un tunnel. Dans le cadre d'un projet de génie civil, nous devons évaluer la stabilité d'un tunnel creusé dans un massif de...

Application du Critère de Rupture de Hoek-Brown

Exercice : Application du Critère de Hoek-Brown Application du Critère de Rupture de Hoek-Brown Contexte : La stabilité des massifs rocheux. L'évaluation de la stabilité des excavations dans la roche (tunnels, mines, talus) est un enjeu majeur en génie civil et...

Vérification de la Stabilité au Basculement

Exercice : Stabilité au Basculement d'un Massif Rocheux Vérification de la Stabilité au Basculement Contexte : Le basculement rocheuxUn type de mouvement de terrain où une ou plusieurs masses rocheuses pivotent vers l'avant autour d'un point ou d'un axe situé sous...

Analyse de la Stabilité d’un Dièdre Rocheux

Analyse de la Stabilité d’un Dièdre Rocheux Analyse de la Stabilité d’un Dièdre Rocheux Contexte : La mécanique des roches en ingénierie. L'analyse de la stabilité des pentes rocheuses est un pilier du génie civil et minier. Un cas de rupture fréquent est le...

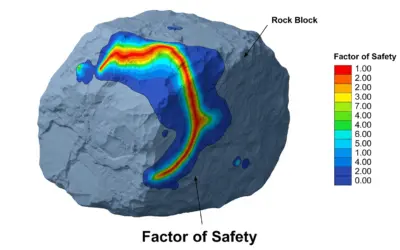

Calcul du Facteur de Sécurité d’un Bloc Rocheux

Exercice : Facteur de Sécurité d'un Bloc Rocheux Calcul du Facteur de Sécurité d’un Bloc Rocheux Contexte : La stabilité des pentes en mécanique des roches. L'analyse de la stabilité des pentes est un enjeu majeur en génie civil et minier pour prévenir les risques...

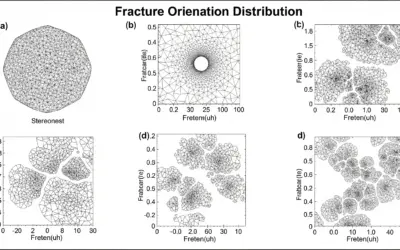

Distribution des Orientations de Fractures

Exercice : Analyse de la Distribution des Orientations de Fractures Analyse de la Distribution des Orientations de Fractures Contexte : La stabilité des massifs rocheux. La stabilité des massifs rocheux est un enjeu majeur pour la sécurité des projets de génie civil...

Représentation des Discontinuités sur un Canevas

Exercice : Discontinuités sur Canevas de Wulff Représentation des Discontinuités sur un Canevas de Wulff Contexte : La stabilité d'un massif rocheux. En mécanique des roches, la stabilité d'une excavation (tunnel, mine) ou d'une pente (falaise, talus) est...

Classification selon l’Indice Q de Barton

Exercice : Indice Q de Barton Classification selon l’Indice Q de Barton Contexte : La mécanique des rochesLa science de l'ingénierie qui étudie le comportement des roches et des massifs rocheux en réponse aux champs de force de leur environnement physique. est...

Analyse d’un Essai de Traction Brésilien

Exercice : Essai de Traction Brésilien Analyse d’un Essai de Traction Brésilien Contexte : La mécanique des rochesLa science de l'ingénieur qui étudie le comportement mécanique des roches et des massifs rocheux.. L'essai de traction brésilien est une méthode de...

Classification d’un Massif Rocheux (RMR)

Exercice : Classification RMR d'un Massif Rocheux Classification d’un Massif Rocheux (RMR) Contexte : Le Rock Mass Rating (RMR)Le RMR est un système de classification géotechnique qui évalue la qualité d'un massif rocheux à partir de plusieurs paramètres mesurés sur...

Calcul du RQD (Rock Quality Designation)

Exercice : Calcul du RQD (Rock Quality Designation) Calcul du RQD (Rock Quality Designation) Contexte : Le RQD (Rock Quality Designation)Indice quantitatif de la qualité d'un massif rocheux basé sur le pourcentage de carottes intactes de plus de 10 cm de long.. Cet...

Stabilité d’une Excavation Anisotrope

Stabilité d'une Excavation Anisotrope Stabilité d'une Excavation Anisotrope Contexte : Le défi de l'excavation en milieu rocheux anisotropeSe dit d'un matériau dont les propriétés mécaniques (résistance, déformabilité) varient en fonction de la direction de la...

0 commentaires