Représentation des Discontinuités sur un Canevas de Wulff

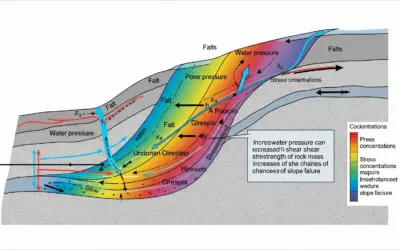

Contexte : La stabilité d'un massif rocheux.

En mécanique des roches, la stabilité d'une excavation (tunnel, mine) ou d'une pente (falaise, talus) est majoritairement contrôlée par les discontinuitésToute fracture, faille, joint, schistosité ou autre plan de faiblesse dans un massif rocheux. qui la parcourent. L'analyse de l'orientation de ces plans de faiblesse est donc une étape cruciale. La projection stéréographiqueUne méthode de projection cartographique qui représente les orientations de plans et de lignes d'un hémisphère sur une surface plane. et l'utilisation d'un canevas (ou stéréonet) est l'outil de choix pour visualiser, analyser et interpréter des centaines de mesures d'orientation en 3D sur un simple graphique en 2D.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous guidera à travers le processus complet, depuis les données brutes de terrain (orientation des plans) jusqu'à leur représentation graphique et leur interprétation pour identifier les "familles" de discontinuités, une compétence essentielle pour tout géotechnicien.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et différencier les concepts de pendage et de direction de pendage.

- Savoir comment un plan 3D est représenté par son pôle sur un canevas stéréographique.

- Apprendre à reporter manuellement les pôles de plusieurs plans sur un canevas.

- Être capable d'identifier visuellement des familles de discontinuités à partir d'un diagramme de pôles.

Données de l'étude

Fiche Technique du Site

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Localisation | Carrière de calcaire, Nord de la France |

| Type de roche | Calcaire marneux du Crétacé |

| Outil de mesure | Boussole-clinomètre type Freiberger |

Schéma conceptuel du relevé

| Discontinuité N° | Direction de Pendage (°) | Pendage (°) |

|---|---|---|

| 1 | 135 | 72 |

| 2 | 238 | 41 |

| 3 | 325 | 85 |

| 4 | 128 | 68 |

| 5 | 015 | 55 |

| 6 | 245 | 45 |

| 7 | 335 | 79 |

| 8 | 139 | 75 |

| 9 | 232 | 38 |

| 10 | 331 | 82 |

| 11 | 241 | 49 |

Questions à traiter

- Rappeler la définition du pôle d'un plan et sa relation géométrique avec ce dernier.

- Calculer les coordonnées du pôle (direction et plongement) pour la discontinuité N°1 (135/72).

- Reporter graphiquement les pôles de toutes les discontinuités sur un canevas de Wulff (hémisphère inférieur).

- À partir du diagramme des pôles, identifier visuellement le nombre de familles de discontinuités présentes.

- Estimer l'orientation moyenne (direction de pendage / pendage) de chaque famille identifiée.

Les bases sur la Projection Stéréographique

La projection stéréographique est une méthode permettant de représenter des objets tridimensionnels (comme l'orientation d'un plan dans l'espace) sur une surface bidimensionnelle. En géosciences, on utilise généralement une projection sur le plan équatorial d'une sphère de référence.

1. Direction de Pendage et Pendage

L'orientation d'un plan (une discontinuité) est entièrement définie par deux angles :

- La Direction de Pendage (Dip Direction) : C'est l'azimut (l'angle par rapport au Nord, de 0° à 360°) de la ligne de plus grande pente contenue dans le plan.

- Le Pendage (Dip) : C'est l'angle (de 0° à 90°) entre le plan horizontal et la ligne de plus grande pente. Un plan horizontal a un pendage de 0°, un plan vertical a un pendage de 90°.

2. Le Pôle d'un Plan

Plutôt que de représenter un plan par une courbe (un grand cercle), il est souvent plus pratique de le représenter par un point unique : son pôle. Le pôle est la projection de l'intersection de la normale (la ligne perpendiculaire) au plan avec l'hémisphère de projection. Il contient toute l'information sur l'orientation du plan dans un seul point, ce qui rend l'analyse de nombreuses mesures beaucoup plus claire.

Correction : Analyse des Discontinuités

Question 1 : Définition du pôle

Principe (le concept physique)

Pour analyser des centaines de plans, il est plus simple de visualiser chaque plan comme un point unique plutôt que comme une grande courbe. Le pôle est cette représentation ponctuelle.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Géométriquement, le pôle d'un plan est le point d'intersection entre la sphère de projection et la ligne qui est perpendiculaire (normale) au plan et qui passe par le centre de la sphère. Sur le canevas, le pôle et le grand cercle du plan sont toujours séparés de 90° le long d'un diamètre.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez au pôle comme à "l'ombre" de la flèche perpendiculaire au plan. Là où cette ombre se projette sur notre carte (le canevas), c'est là que se trouve le pôle. Cela transforme un problème de plans en un problème de points, beaucoup plus facile à gérer.

Normes (la référence réglementaire)

La représentation par les pôles est une convention universellement acceptée en géologie structurale et en mécanique des roches, décrite dans tous les manuels de référence (par ex. Hoek & Bray, Goodman).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Relation géométrique fondamentale

Schéma (Avant les calculs)

Relation entre un Plan et son Pôle

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas confondre le pôle (un point) avec la représentation du plan lui-même (une courbe/grand cercle). Il faut aussi faire attention à l'hémisphère de projection utilisé (inférieur est la convention la plus courante).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Un plan = une orientation = un pôle.

- Le pôle est la projection de la normale au plan.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La projection stéréographique a été développée à l'origine par les astronomes grecs de l'Antiquité, comme Hipparque, pour cartographier les étoiles. Elle a été adoptée par les cristallographes au 18ème siècle, puis par les géologues au début du 20ème siècle pour étudier les structures des roches.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si deux plans sont parfaitement perpendiculaires entre eux, où se situeront leurs pôles l'un par rapport à l'autre sur le canevas ?

Question 2 : Calcul du pôle pour la discontinuité N°1

Principe (le concept physique)

Il s'agit de trouver l'orientation de la ligne perpendiculaire au plan. Cette ligne est elle-même définie par une direction (azimut) et une inclinaison (plongement).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La direction du pôle est toujours à 180° de la direction de pendage du plan, car la normale "pointe" dans la direction opposée à la pente. Le plongement du pôle est le complément à 90° du pendage du plan. Un plan très pentu (pendage proche de 90°) aura un pôle avec un faible plongement (proche de 0°).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Visualisez une planche inclinée. Sa direction de pendage est "vers le bas". La normale (le pôle) pointe "vers le haut", dans la direction opposée. C'est une bonne image mentale pour ne pas se tromper.

Normes (la référence réglementaire)

Les conventions de notation (ex: "Direction/Pendage" ou "Strike/Dip") sont standardisées par l'ISRM (Société Internationale de Mécanique des Roches) pour assurer une communication sans ambiguïté.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule pour la direction de plongement du pôle

Formule pour le plongement du pôle

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les mesures de terrain sont exactes et que le système de coordonnées est le Nord géographique.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

On nous donne l'orientation de la discontinuité N°1.

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Direction de Pendage | \( \beta \) | 135 | degrés (°) |

| Pendage | \( \alpha \) | 72 | degrés (°) |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour la direction, si elle est < 180°, ajoutez 180. Si elle est > 180°, enlevez 180. C'est plus rapide que la fonction modulo.

Schéma (Avant les calculs)

Repérage du plan N°1 sur le canevas

Calcul(s) (l'application numérique)

Étape 1 : Calcul de la direction de plongement du pôle (\( \beta_p \))

Étape 2 : Calcul du plongement du pôle (\( \alpha_p \))

Schéma (Après les calculs)

Position du Pôle N°1 (315/18)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un pôle avec un plongement faible (18°) indique que le plan d'origine est fortement pentu (72°). La direction de 315° (Nord-Ouest) est bien à l'opposé de 135° (Sud-Est).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est d'inverser pendage et plongement du pôle. Rappelez-vous : Pôle Plongement = 90 - Plan Pendage.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Direction Pôle = Direction Plan ± 180°

- Plongement Pôle = 90° - Pendage Plan

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les boussoles de géologue modernes intègrent souvent un clinomètre et parfois même un GPS et un appareil photo. Certaines applications sur smartphone permettent même de faire des mesures d'orientation directement avec les capteurs du téléphone, bien que leur précision soit généralement inférieure à celle d'un instrument dédié.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Calculez le plongement du pôle pour la discontinuité N°2 (pendage de 41°).

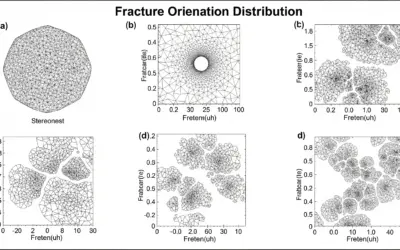

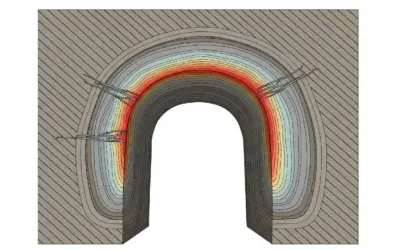

Question 3 : Reporter graphiquement les pôles

Principe (le concept physique)

Il s'agit de traduire des coordonnées polaires (direction, distance) en un point sur une carte 2D. C'est l'étape de visualisation qui va nous permettre de voir des motifs invisibles dans un simple tableau de chiffres.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Sur un canevas de Wulff (hémisphère inférieur), la direction de plongement (azimut) est lue sur le cercle extérieur (le cercle primitif), en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre depuis le Nord (0° en haut). Le plongement est mesuré radialement depuis le centre : un pôle avec un plongement de 0° est sur le cercle extérieur, un pôle avec 90° est au centre exact.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La méthode manuelle classique consiste à utiliser une feuille de papier calque superposée au canevas. On fait tourner le calque pour aligner la direction voulue avec le Nord du canevas, puis on marque le point en comptant depuis le centre pour le plongement. C'est un exercice excellent pour bien comprendre la géométrie.

Normes (la référence réglementaire)

La convention de l'hémisphère inférieur est la plus répandue en génie civil et minier, car elle représente les plans tels qu'on les verrait en regardant vers le bas, dans le sol.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Nous utilisons la table complète des mesures de discontinuités.

| Discontinuité N° | Direction de Pendage (°) | Pendage (°) |

|---|---|---|

| 1 | 135 | 72 |

| 2 | 238 | 41 |

| 3 | 325 | 85 |

| 4 | 128 | 68 |

| 5 | 015 | 55 |

| 6 | 245 | 45 |

| 7 | 335 | 79 |

| 8 | 139 | 75 |

| 9 | 232 | 38 |

| 10 | 331 | 82 |

| 11 | 241 | 49 |

Calcul(s) (l'application numérique)

Il faut d'abord calculer les coordonnées de tous les pôles avant de les reporter.

| N° | Plan (Dir/Pend) | Pôle (Dir/Plong) |

|---|---|---|

| 1 | 135 / 72 | 315 / 18 |

| 2 | 238 / 41 | 058 / 49 |

| 3 | 325 / 85 | 145 / 05 |

| 4 | 128 / 68 | 308 / 22 |

| 5 | 015 / 55 | 195 / 35 |

| 6 | 245 / 45 | 065 / 45 |

| 7 | 335 / 79 | 155 / 11 |

| 8 | 139 / 75 | 319 / 15 |

| 9 | 232 / 38 | 052 / 52 |

| 10 | 331 / 82 | 151 / 08 |

| 11 | 241 / 49 | 061 / 41 |

Schéma (Avant les calculs)

Canevas de Wulff vierge

Schéma (Après les calculs)

Diagramme de tous les pôles reportés

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

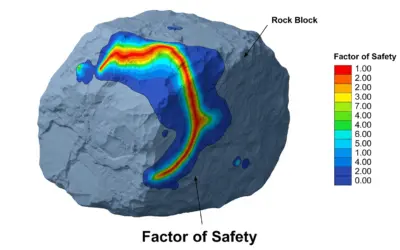

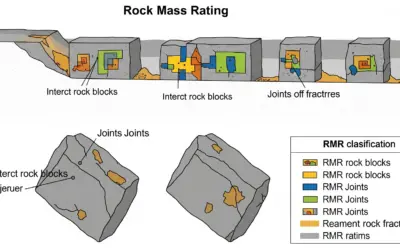

Question 4 : Identifier le nombre de familles

Principe (le concept physique)

Les processus géologiques (comme la tectonique des plaques) créent des fractures avec des orientations préférentielles. Notre objectif est de retrouver ces "signatures" dans les données en identifiant les groupements de pôles.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que vous lancez une poignée de riz sur une cible. Les grains ne se répartiront pas uniformément, ils formeront des tas. C'est exactement ce que nous cherchons ici : les "tas" de pôles.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

Les données d'entrée pour cette question sont le résultat de la question précédente : le diagramme de tous les pôles reportés.

Schéma (Avant les calculs)

Diagramme de tous les pôles reportés

Schéma (Après les calculs)

Identification visuelle des familles

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'analyse visuelle met clairement en évidence trois concentrations, ainsi qu'un pôle isolé (souvent appelé "outlier" ou valeur aberrante). Ce pôle isolé pourrait être une erreur de mesure ou une fracture d'une autre origine, moins fréquente.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à ne pas "créer" des familles là où il n'y en a pas. Une famille doit être un regroupement statistiquement significatif. Avec peu de points, l'interprétation reste subjective.

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

Question 5 : Estimer l'orientation moyenne de chaque famille

Principe (le concept physique)

Pour chaque famille, nous cherchons à définir un plan "moyen" qui la représente. Cela simplifie les analyses de stabilité futures, où nous utiliserons ces orientations moyennes comme données d'entrée.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est un peu comme calculer la note moyenne d'une classe. La moyenne représente la performance générale du groupe, même si aucun élève n'a eu exactement cette note. Ici, le plan moyen représente l'orientation générale de la famille.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

On utilise les pôles regroupés en familles, identifiés à la question précédente.

Schéma (Avant les calculs)

Familles de pôles identifiées

Calcul(s) (l'application numérique)

On estime d'abord le "centre de gravité" de chaque cluster de pôles, puis on applique les formules inverses pour retrouver l'orientation du plan correspondant.

Conversion pour la Famille 1 (Pôle moyen ≈ 315/18)

Calcul de la direction de pendage du plan moyen

Calcul du pendage du plan moyen

Conversion pour la Famille 2 (Pôle moyen ≈ 060/45)

Calcul de la direction de pendage du plan moyen

Calcul du pendage du plan moyen

Conversion pour la Famille 3 (Pôle moyen ≈ 150/08)

Calcul de la direction de pendage du plan moyen

Calcul du pendage du plan moyen

Schéma (Après les calculs)

Grands cercles des plans moyens

Réflexions (l'interprétation du résultat)

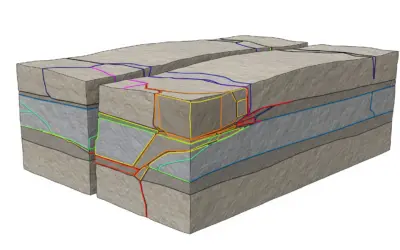

Nous avons maintenant un modèle géométrique simplifié du massif rocheux, composé de trois systèmes de fractures principaux. Ces orientations sont les données fondamentales pour toute analyse de stabilité (par exemple, pour vérifier si un bloc peut glisser le long d'une ou plusieurs de ces fractures).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Une estimation visuelle est subjective. Pour des études d'ingénierie détaillées, des méthodes statistiques (calcul du vecteur moyen, distribution de Fisher) sont nécessaires pour calculer précisément l'orientation moyenne et la dispersion de chaque famille.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La présence de 3 familles de fractures quasi-perpendiculaires est très commune et est souvent le résultat de la décompression de la roche (exfoliation) et de deux phases tectoniques orthogonales. C'est ce qui peut donner à un massif un aspect "découpé en cubes".

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Une nouvelle mesure de discontinuité a été effectuée : 280/60. Calculez les coordonnées de son pôle. Direction de plongement ?

Outil Interactif : Calculateur de Pôle

Utilisez les curseurs pour faire varier l'orientation d'un plan et observez en temps réel comment la position de son pôle est affectée.

Paramètres du Plan

Coordonnées du Pôle

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Qu'est-ce que le pôle d'un plan représente sur un canevas stéréographique ?

2. Un plan parfaitement vertical (pendage de 90°) aura son pôle situé...

3. Si un pôle est situé au centre du canevas, quelle est l'orientation du plan correspondant ?

4. Que signifie une forte concentration de pôles dans une petite zone du canevas ?

5. Le plan d'orientation 270/30 a son pôle avec une direction de plongement de...

Glossaire

- Canevas de Wulff

- Un type de projection stéréographique (équiangle) utilisé pour représenter les orientations. Il conserve les angles, ce qui est utile pour les relations angulaires entre plans.

- Discontinuité

- Terme général désignant toute séparation dans un continuum rocheux (joint, faille, diaclase, schistosité). Ces plans constituent des zones de faiblesse mécanique.

- Direction de Pendage (Dip Direction)

- L'orientation (azimut de 0° à 360°) de la ligne de plus grande pente sur un plan incliné.

- Pendage (Dip)

- L'angle (de 0° à 90°) mesuré entre un plan horizontal et le plan de la discontinuité.

- Pôle

- La représentation ponctuelle d'un plan sur un canevas stéréographique. Il correspond à la projection de la ligne normale (perpendiculaire) au plan.

- Projection Stéréographique

- Une méthode graphique pour projeter les orientations 3D sur un plan 2D, en conservant leurs relations angulaires.

D’autres exercices de Mécanique des roches:

0 commentaires